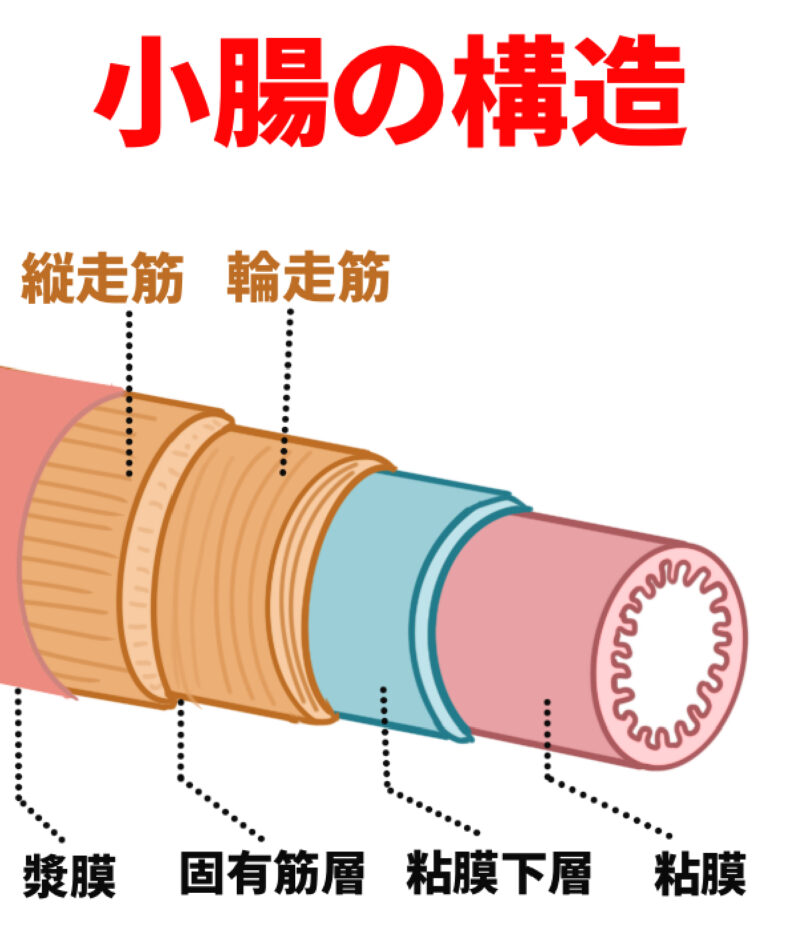

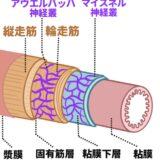

小腸の運動を支える2つの筋肉

こんにちは。ゴローです。 今回は、食べ物の消化と吸収に欠かせない「小腸の運動」について、国家試験にも役立つポイントを交えて解説します。

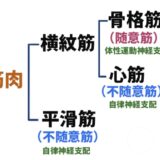

小腸が巧みに内容物を混ぜたり送ったりできるのは、小腸の壁にある2種類の筋肉のおかげです。

- 輪走筋: 腸管を輪切りにするように、ぐるりと取り囲む筋肉です。

- 縦走筋: 腸管に沿って、縦方向に走る筋肉です。

この2つの筋肉が協調して働くことで、小腸は複雑な運動を生み出しています。

小腸の主な3つの運動パターン

小腸の運動は、主に以下の3つに分けられます。それぞれの役割とイメージを掴んでいきましょう。

- 分節運動: 内容物を混ぜ合わせる運動

- 振子運動: 内容物をさらに混ぜ合わせる運動

- 蠕動運動: 内容物を先へ送り出す運動

分節運動:混ぜるのが得意

分節運動は、主に輪走筋が働いて起こる運動です。

腸管が数センチおきに収縮し、たくさんのくびれができます。このくびれの位置が次々と変わることで、内容物が行ったり来たりと移動し、消化液と効率よく混ぜ合わされます。

ハンバーグを作るときに、ひき肉と玉ねぎを手でこねて混ぜ合わせるイメージを持つと分かりやすいです。この運動によって、消化酵素が食物の隅々まで行き渡り、消化が促進されます。

振子運動:さらに効率よく混ぜる

振子運動は、主に縦走筋が収縮と弛緩を繰り返すことで起こります。

この運動により、腸管が長軸方向(縦の方向)に伸び縮みします。腸の一部がギュッと縮んだり、フワッと緩んだりすることで、腸全体が振り子のように揺れ動きます。

この動きも、内容物と消化液をさらに混ぜ合わせるのに役立ちます。アコーディオンが伸び縮みするイメージで覚えてみましょう。

蠕動運動:送り出すのが得意

蠕動運動は、内容物を口側から肛門側へと一方通行で輸送するための運動です。ここでは輪走筋と縦走筋が連携して働きます。

内容物がある部分の口側で輪走筋が収縮し、肛門側で輪走筋と縦走筋が弛緩します。この波のような動きが連続的に伝わることで、内容物が先へ先へと押し出されていきます。

歯磨き粉のチューブを後ろからギューッと押し出すイメージがぴったりです。

まとめ

小腸では、以下の3つの運動が巧みに行われています。

- 分節運動と振子運動で、食べ物と消化液を徹底的に混ぜ合わせ(消化)。

- 蠕動運動で、消化・吸収された内容物を大腸へと輸送する。

これらの運動が連携することで、私たちは食べた物から効率よく栄養を吸収することができます。それぞれの運動の違いと役割を、イメージと一緒にしっかり整理しておきましょう。

ゴローのセミナー講座

解剖生理メルマガ