こんにちは。ゴローです。

今回は、私たちが毎日行う「食事」と深く関わる消化器系について、解剖生理学の観点から基本をサクッと解説します。国家試験でも頻出の重要分野ですので、しっかり理解していきましょう。

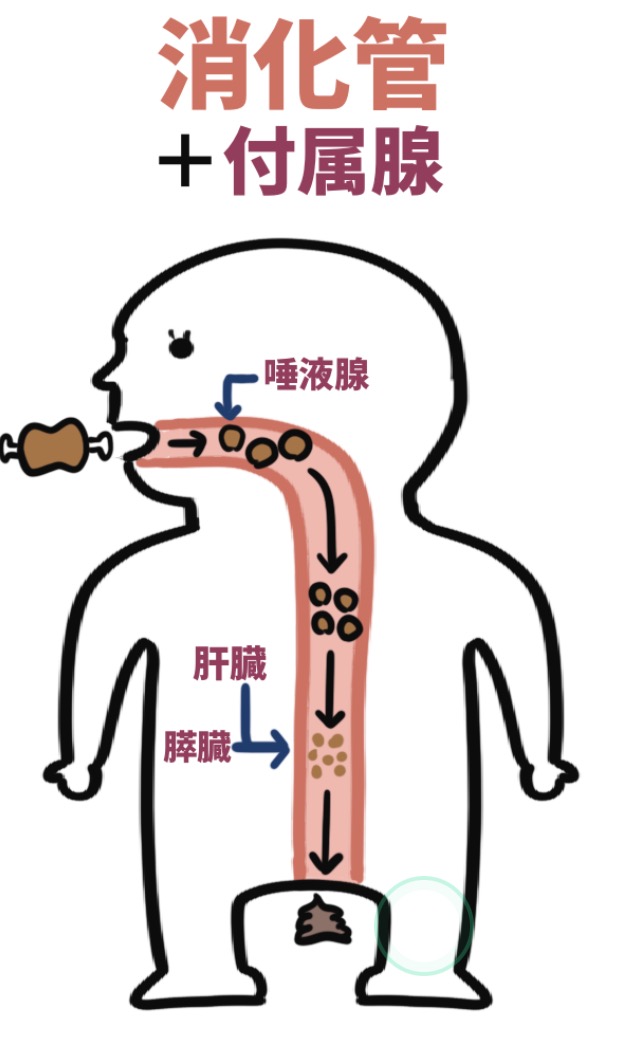

消化器系とは?

人の体における消化器系とは、食物を体内に取り込み、分解(消化)し、栄養素として吸収するための一連の器官の集まりです。

消化器系は、大きく分けて2つの部分から構成されています。

- 消化管:食物が実際に通る、口から肛門まで続く一本の長い管。

- 付属腺:消化を助ける消化液を分泌する器官。唾液腺、肝臓、膵臓などがあります。

食物は消化管の中を通過する過程で、物理的に砕かれ、消化液によって化学的に分解されます。そして、主に小腸で体に必要な栄養素が吸収され、残ったものが便として体外へ排出されます。

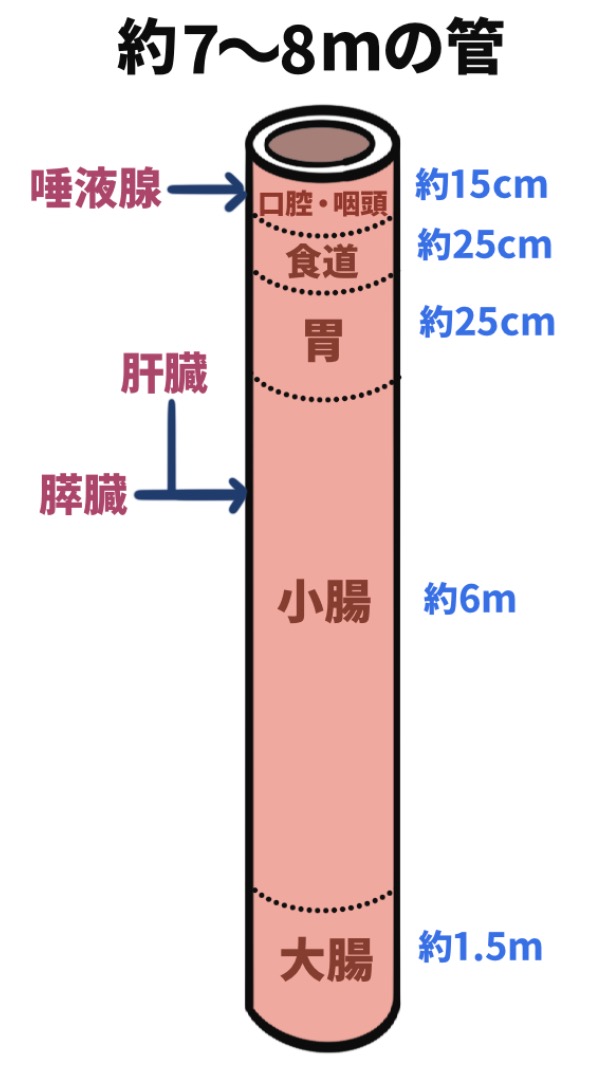

消化管の旅:各器官の長さ

食物がたどる消化管は、一体どれくらいの長さがあるのでしょうか。各器官のおおよその長さは以下の通りです。

- 口腔・咽頭:約15cm

- 食道:約25cm

- 胃:約25cm

- 小腸:約6m(消化管の中で最も長い)

- 大腸:約1.5m

これらを合計すると、消化管の全長は約8〜9メートルにもなります。ただし、これは筋肉が弛緩した状態の長さで、生きている状態では筋緊張により、もう少し短くなっています。

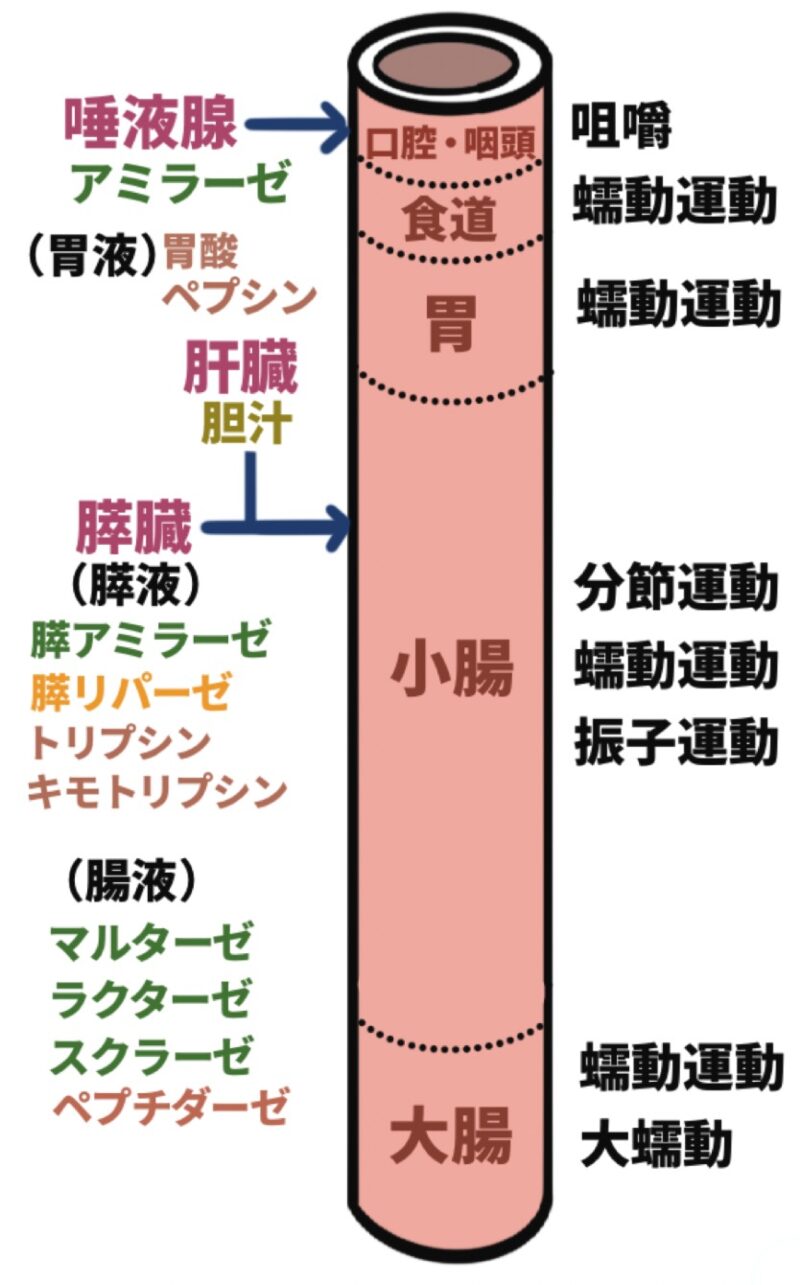

消化を助ける強力な助っ人:消化液と消化酵素

食べたものを栄養素として吸収できるくらい小さく分解するために、消化管の様々な場所で「消化液」が分泌されます。消化液に含まれる消化酵素が、化学的な分解を担当します。

- 唾液腺

- アミラーゼ(プチアリン):デンプン(糖質)を分解します。

- 胃

- 胃酸(塩酸):強い酸性で食物を殺菌し、後述するペプシンの働きを助けます。

- ペプシン:タンパク質を分解します。

- 肝臓・胆嚢

- 胆汁:肝臓で生成され、胆嚢で濃縮・貯蔵されます。胆汁には消化酵素は含まれませんが、脂質を小さな粒にして消化酵素(リパーゼ)の働きを助ける乳化作用があります。これは国試頻出のポイントです。

- 膵臓

- 膵アミラーゼ:糖質を分解します。

- 膵リパーゼ:脂質を分解します。

- トリプシン、キモトリプシン:タンパク質を分解します。

- 小腸

- 小腸の粘膜や腸液にも、以下のような多くの消化酵素が含まれ、分解の最終仕上げを行います。

- マルターゼ、ラクターゼ、スクラーゼ:二糖類を単糖類(ブドウ糖など)へ分解します。

- ペプチダーゼ:ペプチドをアミノ酸へ分解します。

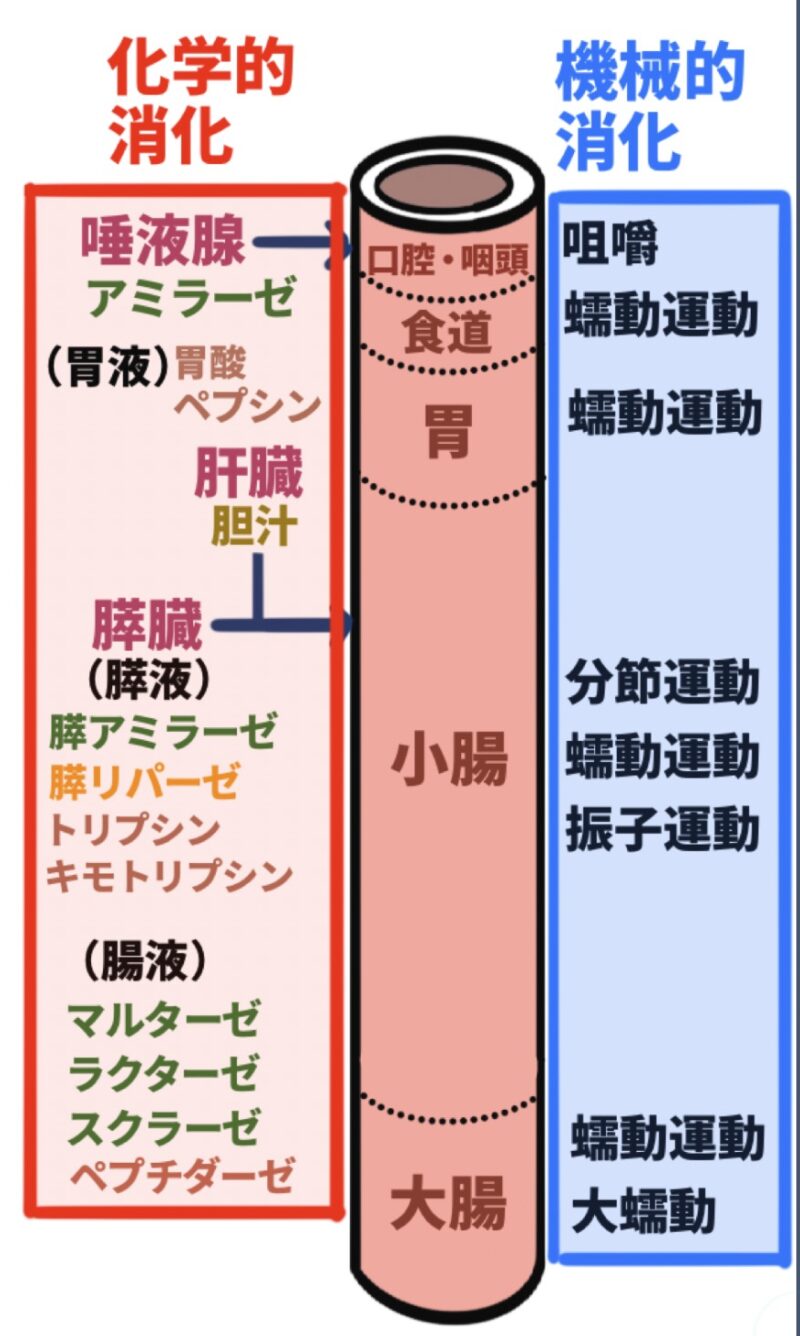

2種類の消化方法:機械的消化と化学的消化

これまで見てきたように、消化には大きく2つの方法が連携して行われています。

1. 機械的消化

食物を物理的に細かく砕いたり、消化液と混ぜ合わせたり、先へ送ったりする運動のことです。

- 口腔:咀嚼(そしゃく)

- 食道・胃:蠕動(ぜんどう)運動(内容物を先へ送り出す運動)

- 小腸:分節運動(内容物を混ぜ合わせる運動)、蠕動運動、振子運動

- 大腸:蠕動運動、大蠕動(便を直腸へ送るための、1日数回の強力な蠕動運動)

2. 化学的消化

消化酵素によって、栄養素を吸収可能な分子レベルまで分解することです。先ほど解説した、アミラーゼやペプシンなどによる分解がこれにあたります。

このように消化器系では、機械的消化と化学的消化という2つのアプローチによって、効率よく食物の消化と吸収が行われているのです。

まずはこの全体像をしっかりと掴んでおきましょう。

ゴローのセミナー講座

解剖生理メルマガ