こんにちは。ゴローです。

今回は、国家試験でも頻出の「呼吸器系」の全体像について、基本をサクッと解説していきます。生命維持に不可欠な酸素を取り込み、不要な二酸化炭素を排出する重要なシステムですので、しっかり理解していきましょう。

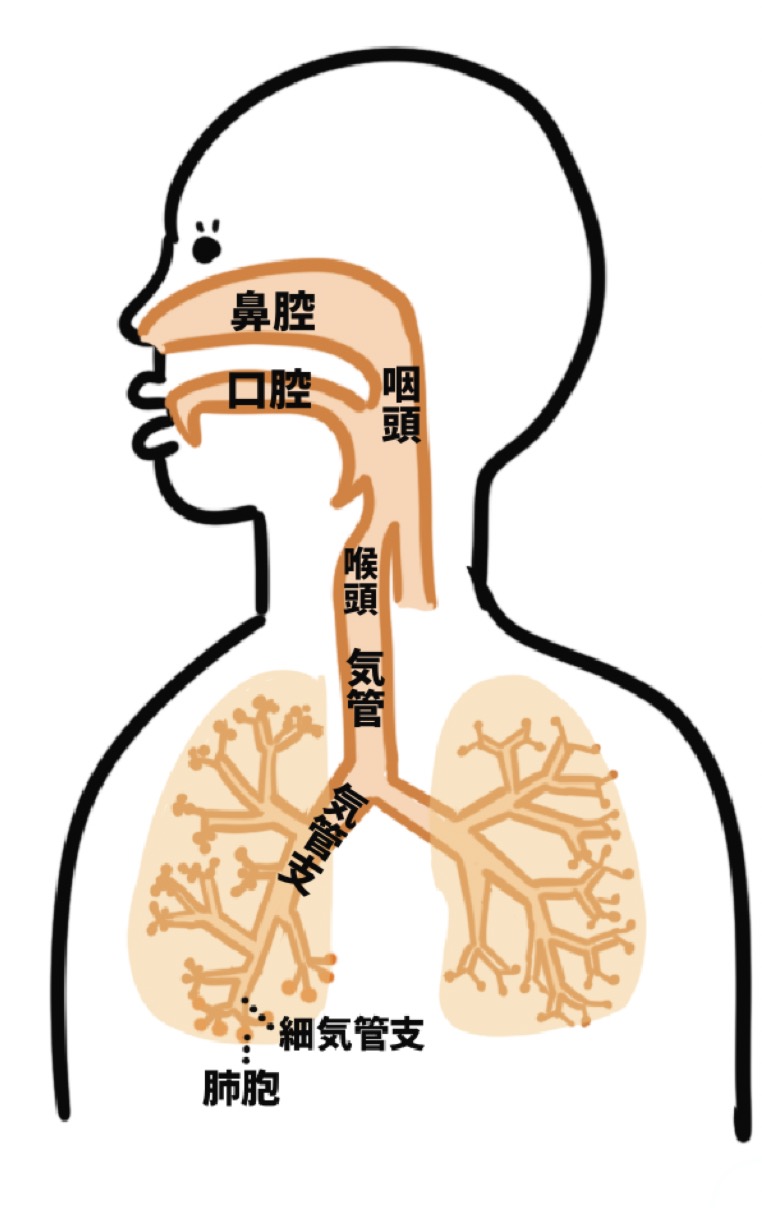

空気の通り道:気道

呼吸によって空気の通り道となる部分を気道と呼びます。

空気は鼻や口から吸い込まれ、咽頭、喉頭を通過し、筒状の気管へと入っていきます。

気管は、心臓の裏あたり(解剖学的には胸骨角の高さ)で左右の主気管支に分かれ、それぞれが左右の肺に入ります。

気管支は肺の中でさらに細かく枝分かれを繰り返し、細気管支となり、最終的にはガス交換の場である肺胞へと到達します。

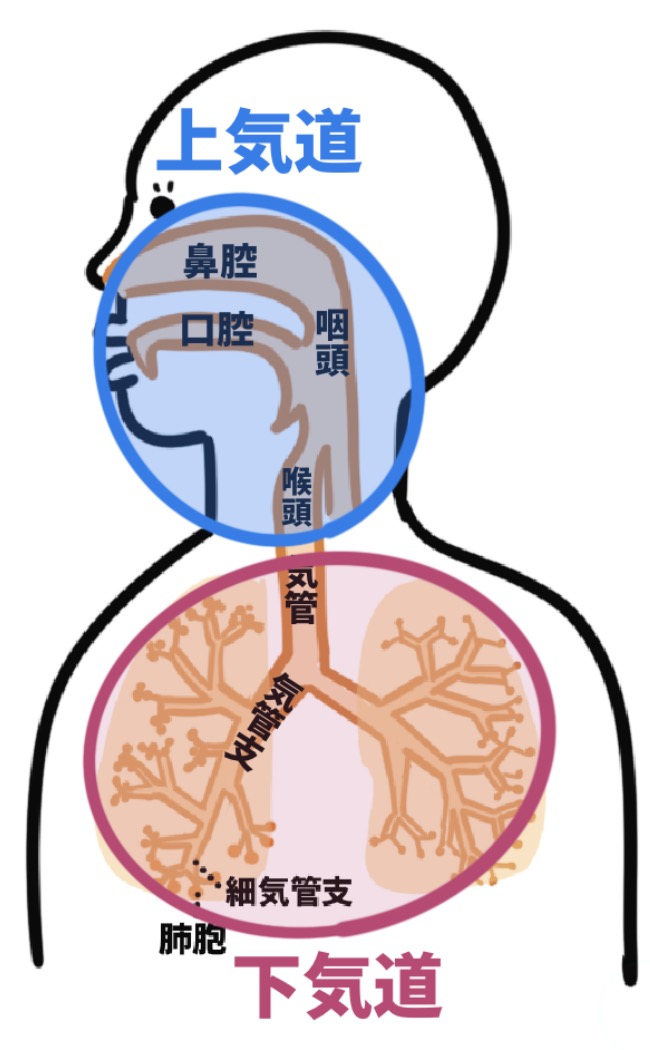

上気道と下気道

気道は、喉頭を境目として上気道と下気道に分けられます。この区分は、風邪などの感染症の部位を示す際にも使われるので重要です。

- 上気道:鼻腔・口腔から咽頭、喉頭までを指します。(例:上気道炎はいわゆる「鼻かぜ」や「喉かぜ」です)

- 下気道:気管から肺胞までを指します。(例:下気道炎には「気管支炎」や「肺炎」が含まれます)

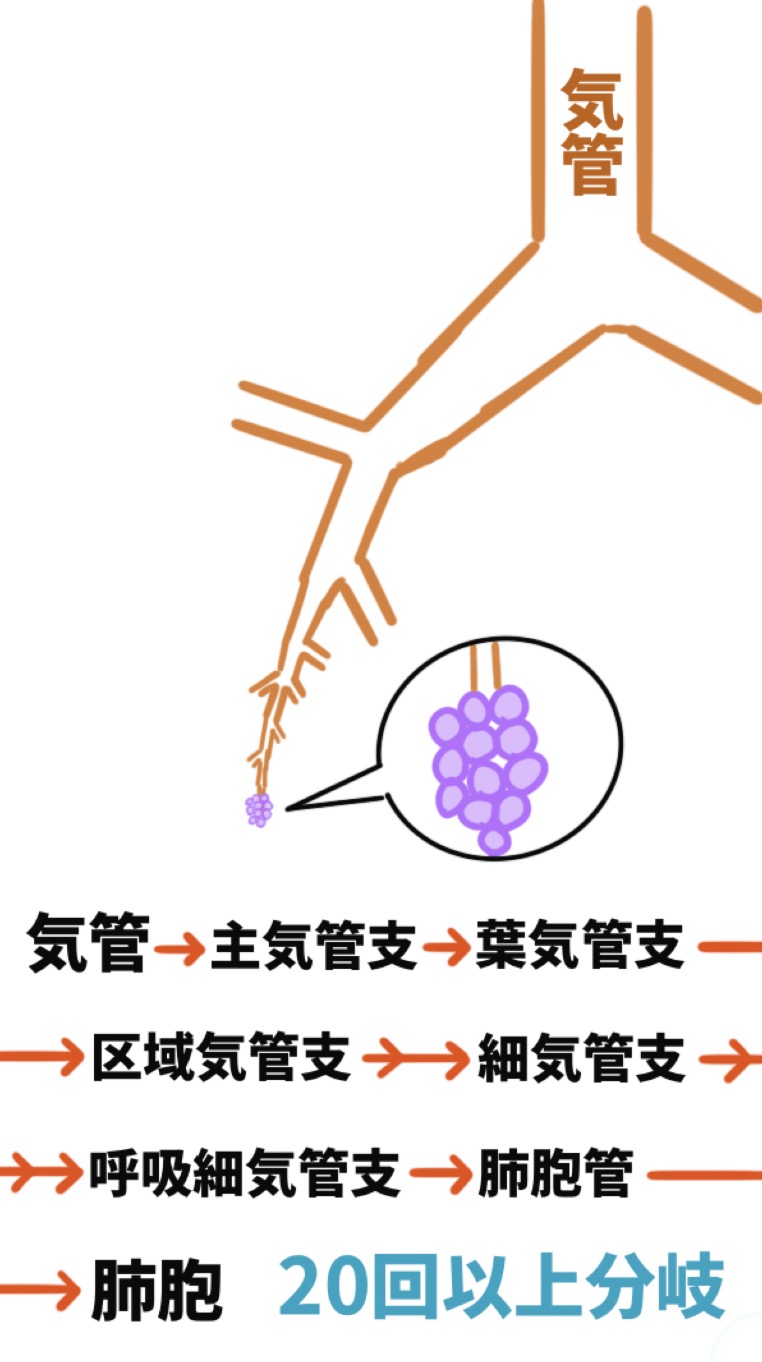

気管支の分岐構造

気管は、肺胞に至るまで20回以上の分岐を繰り返します。その様子は、まるでブドウの木のようです。気管支という枝が何度も分かれて、最終的に肺胞という果実がたくさんぶら下がっているイメージを持つと分かりやすいです。

主要な分岐の順序は以下の通りです。

- 気管

- 主気管支(左右に分かれる)

- 葉気管支(右は3本、左は2本に分かれる)

- 区域気管支(さらに細かく分かれる)

- 細気管支

- 呼吸細気管支

- 肺胞管

- 肺胞

気道の終点には、数億個もの肺胞が存在します。そして、肺胞の集まりを肺胞嚢(はいほうのう)と呼び、これはブドウの房に例えられます。

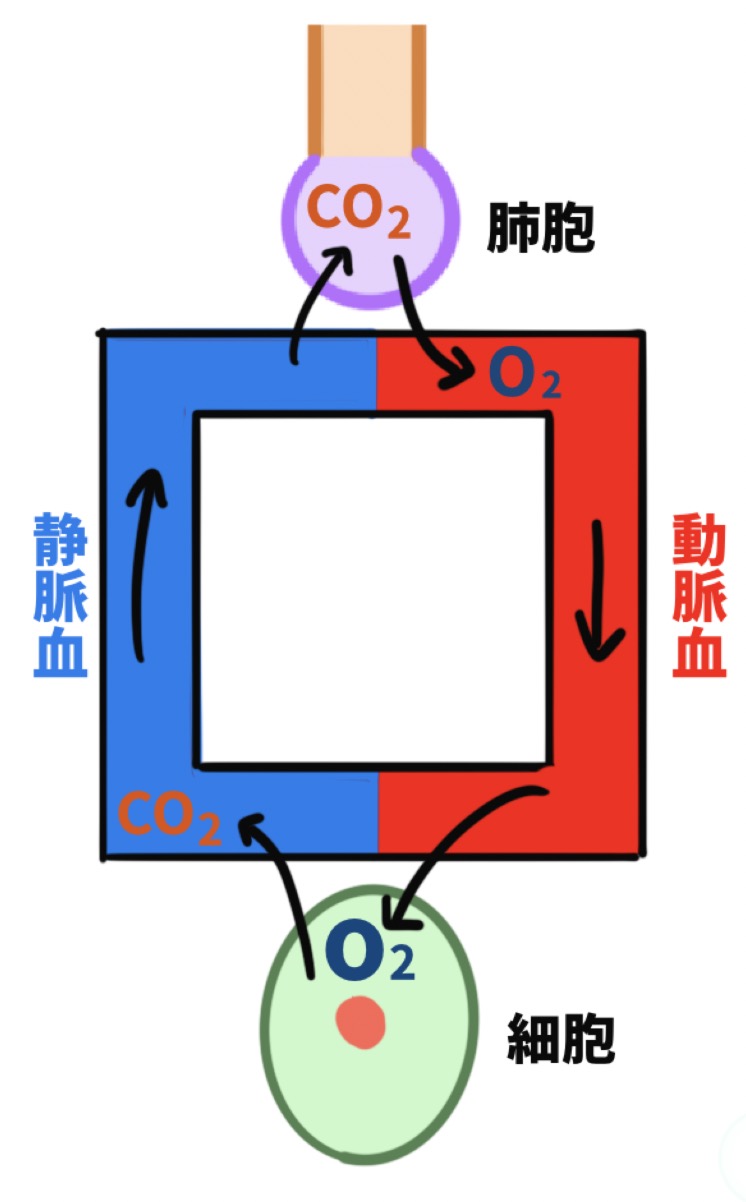

ガス交換の仕組み

肺胞の壁は、毛細血管の壁と融合するように非常に薄く接しており、この部分を呼吸膜と呼びます。

この呼吸膜で、分圧の差を利用した拡散によってガス交換が行われます。

- 体内の二酸化炭素が血液中から肺胞内へ移動

- 肺胞内の酸素が肺胞内から血液中へ移動

酸素を豊富に含んだ血液(動脈血)は、心臓を経由して全身をめぐり、各細胞に酸素を届けます。

一方で、細胞の活動によって生じた二酸化炭素は、血液中に回収され(静脈血)、再び心臓を経由して肺胞へ届けられ、呼気によって体外へ排出されます。

呼吸運動のメカニズム

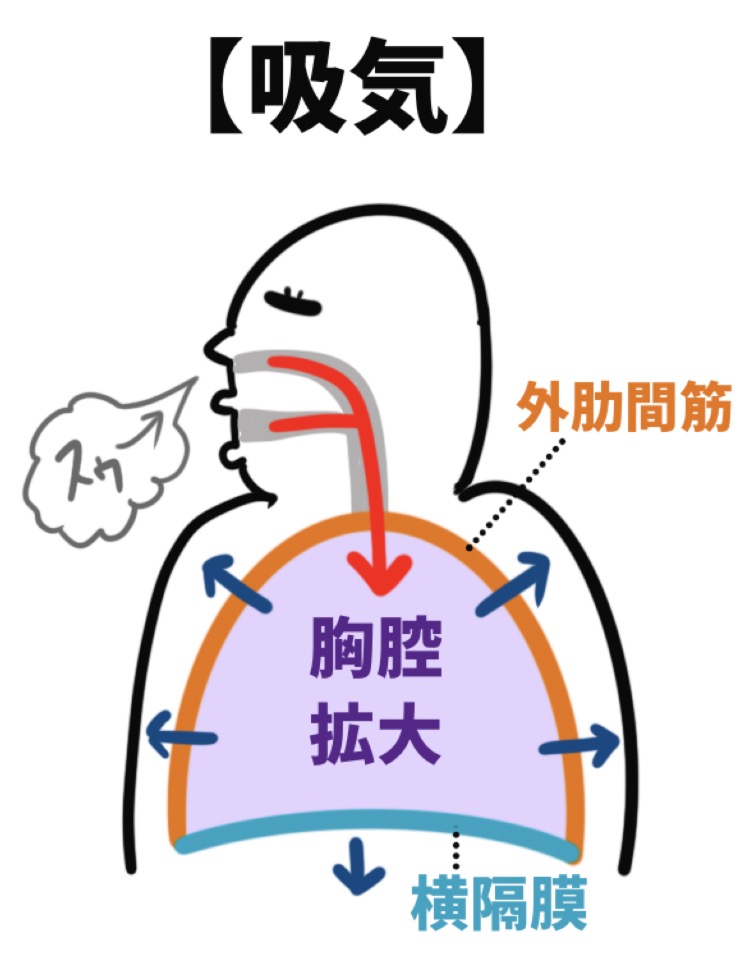

この空気の出し入れ(換気)は、呼吸筋の動きによって自動的に行われています。

息を吸うとき(吸気) 横隔膜が収縮して下がり、外肋間筋が収縮して肋骨を引き上げます。これにより胸腔(胸の中の空間)が拡大し、内部の圧力が下がるため、空気が自然と肺に流れ込みます。

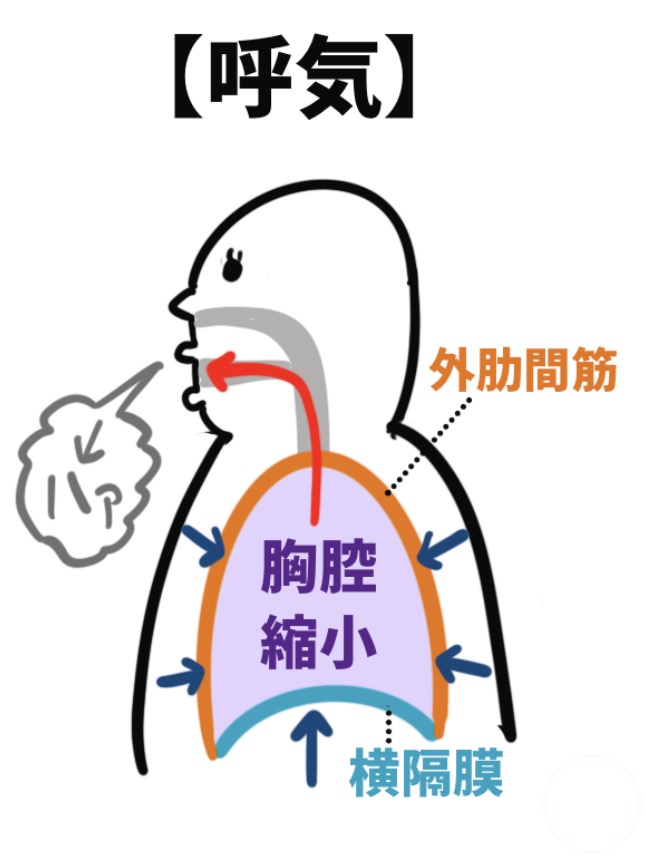

息を吐くとき(呼気) 安静にしている状態では、横隔膜と外肋間筋が緩むことで胸腔が縮小します。すると、肺が自らの弾性で縮む力によって、自然に空気が押し出されます。

まとめ

ヒトの体は、この精巧な気道、効率的なガス交換、そして緻密な筋肉の動きのすべてを連動させ、1日に2万回以上もの呼吸を繰り返すことで、生命活動を支え続けています。

まずはこの全体像をしっかりと頭に入れ、各部分の詳細な学習に進んでいきましょう。

ゴローのセミナー講座

解剖生理メルマガ