こんにちは。ゴローです。

今回は、すべての細胞に共通する細胞膜の構造と働きについて、国家試験にも頻出の知識を整理していきましょう。

目次

はじめに:私たちの体の基本単位「細胞」

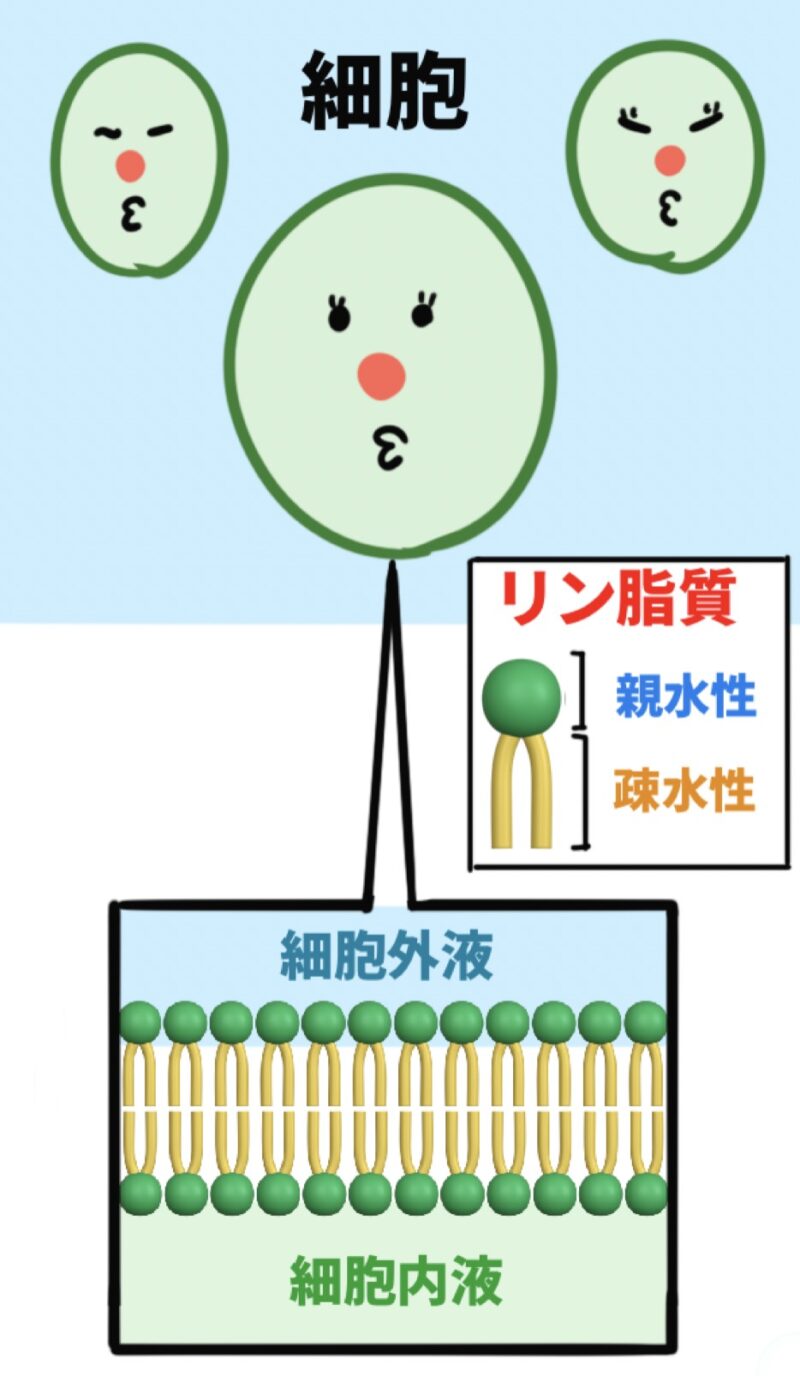

私たちの体は、約37兆個ともいわれる膨大な数の細胞が集まってできています。これらの細胞は、体液という水分が豊富な環境の中に存在しており、一つひとつが生命活動を営んでいます。

そのすべての細胞において、細胞の内側と外側を隔てているのが細胞膜です。今回はこの細胞膜の構造と、そこで働くタンパク質の機能について詳しく見ていきましょう。

細胞を包むバリア「細胞膜」の基本構造

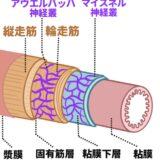

細胞膜の主な骨格を作っているのは、リン脂質という分子です。

リン脂質は、一つの分子の中に、水と馴染みやすい親水性の部分(頭部)と、水を避ける性質を持つ疎水性の部分(尾部)という、二つの顔を持っています。

細胞の内側も外側も主に水分で満たされているため、水を避ける疎水性の部分同士が内側で向き合い、水と馴染みやすい親水性の部分が細胞の内外を向く形で、安定した二重の層を形成します。

これをリン脂質二重層と呼びます。この構造が、細胞の内外を隔てる基本的なバリアの役割を果たしているのです。

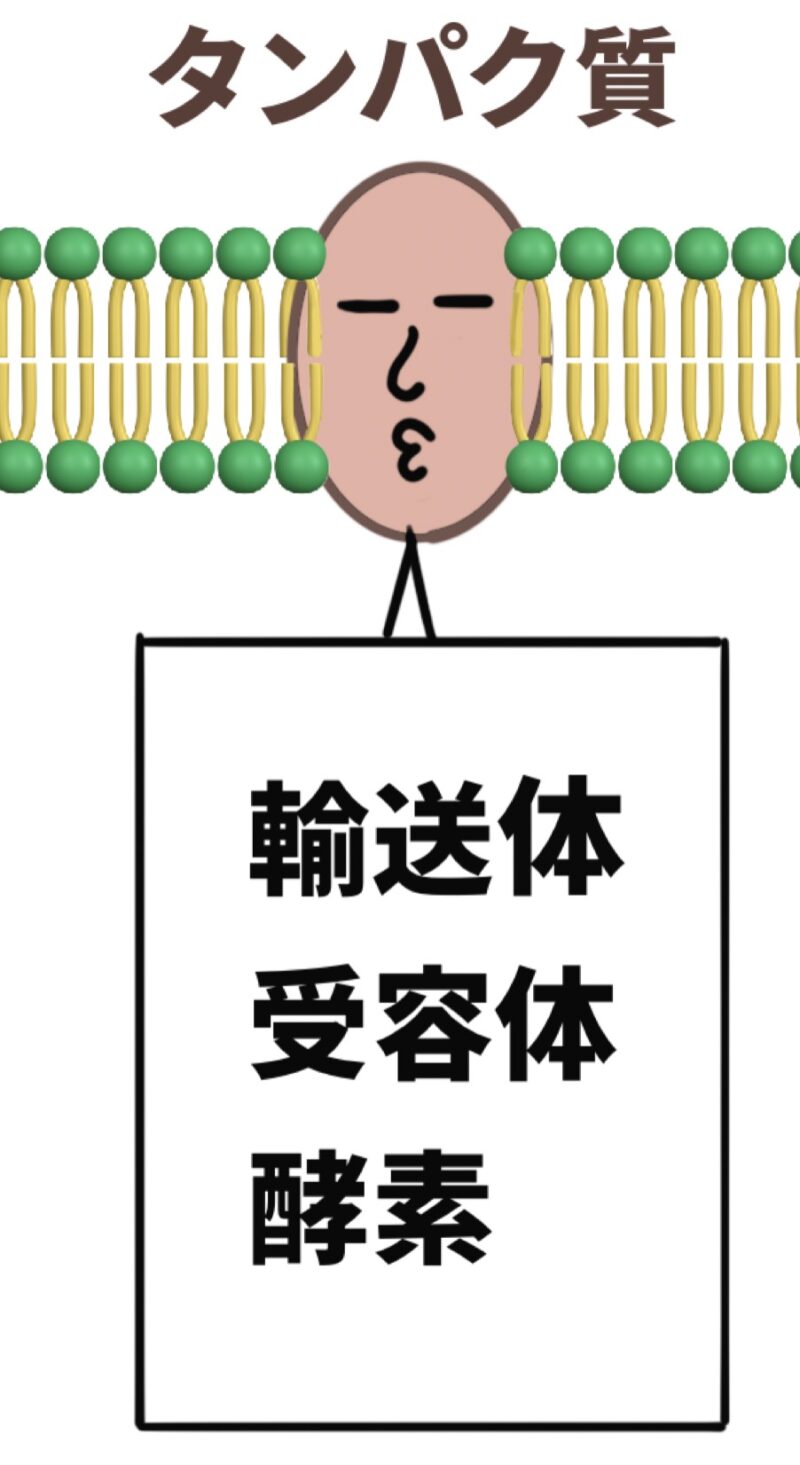

細胞膜の機能の主役「膜タンパク質」

リン脂質二重層だけでは、単なる仕切りにすぎません。しかし、この膜には、まるで海に浮かぶ氷山のように、さまざまな種類の膜タンパク質が埋め込まれており、これらのタンパク質が細胞膜の多様な機能の主役となっています。

膜タンパク質の働きは、大きく分けて「輸送体」「受容体」「酵素」の3つに分類されます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

機能1:物質の通り道となる「輸送体」

輸送体は、細胞内外の物質の移動をコントロールするタンパク質です。主に「チャネル」「ポンプ」「担体」の3種類があります。

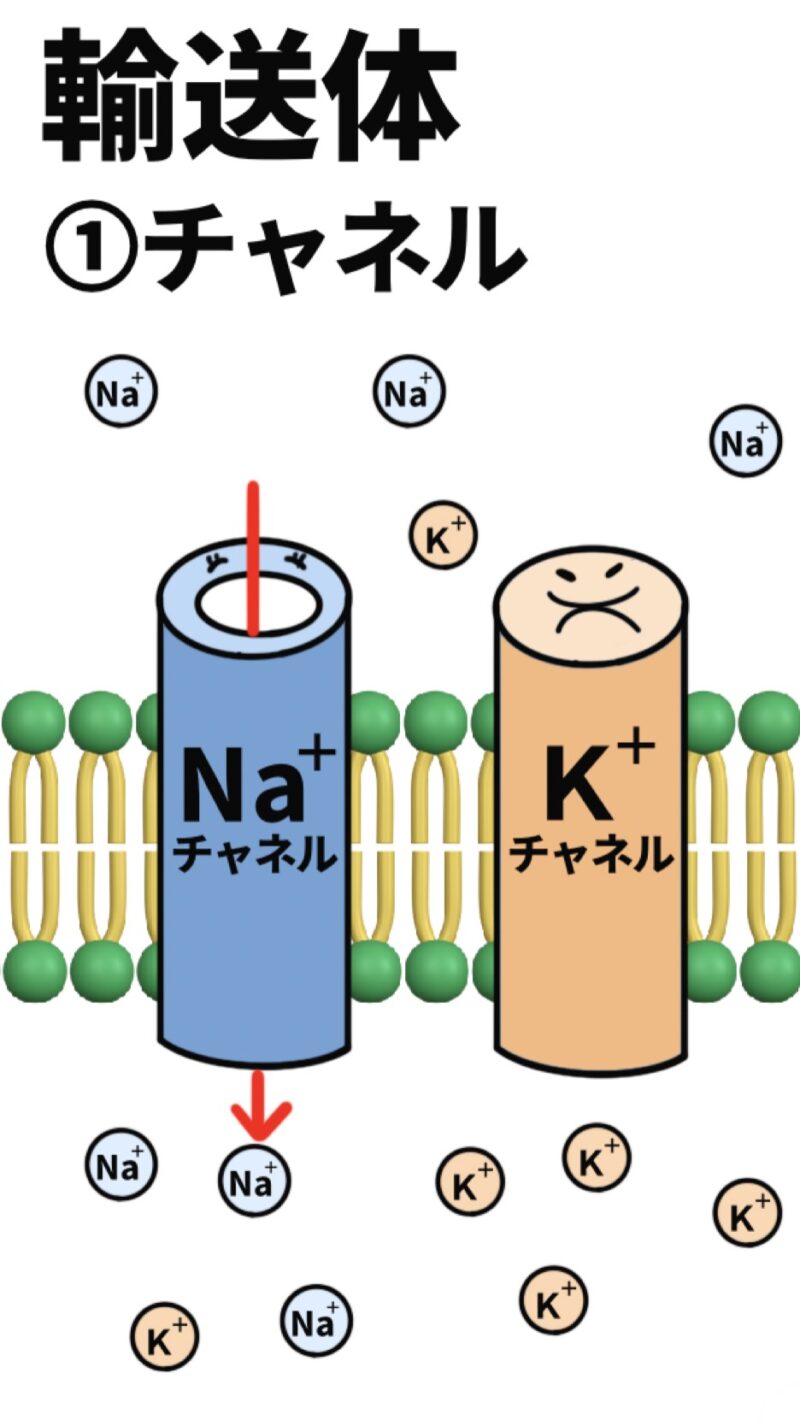

チャネル

チャネルは、特定のイオンだけを通すトンネルのような構造をしています。普段は閉じていますが、必要な時にだけ開閉してイオンを通過させます。

代表的なものに、ナトリウムチャネルとカリウムチャネルがあります。

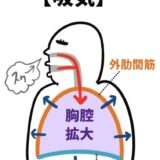

例えば、神経細胞が興奮する際には、ナトリウムチャネルが開いてナトリウムイオン(Na⁺)が細胞内に流れ込み、続いてカリウムチャネルが開いてカリウムイオン(K⁺)が細胞外へ流れ出します。このようにして、細胞の興奮という情報を伝達しています。

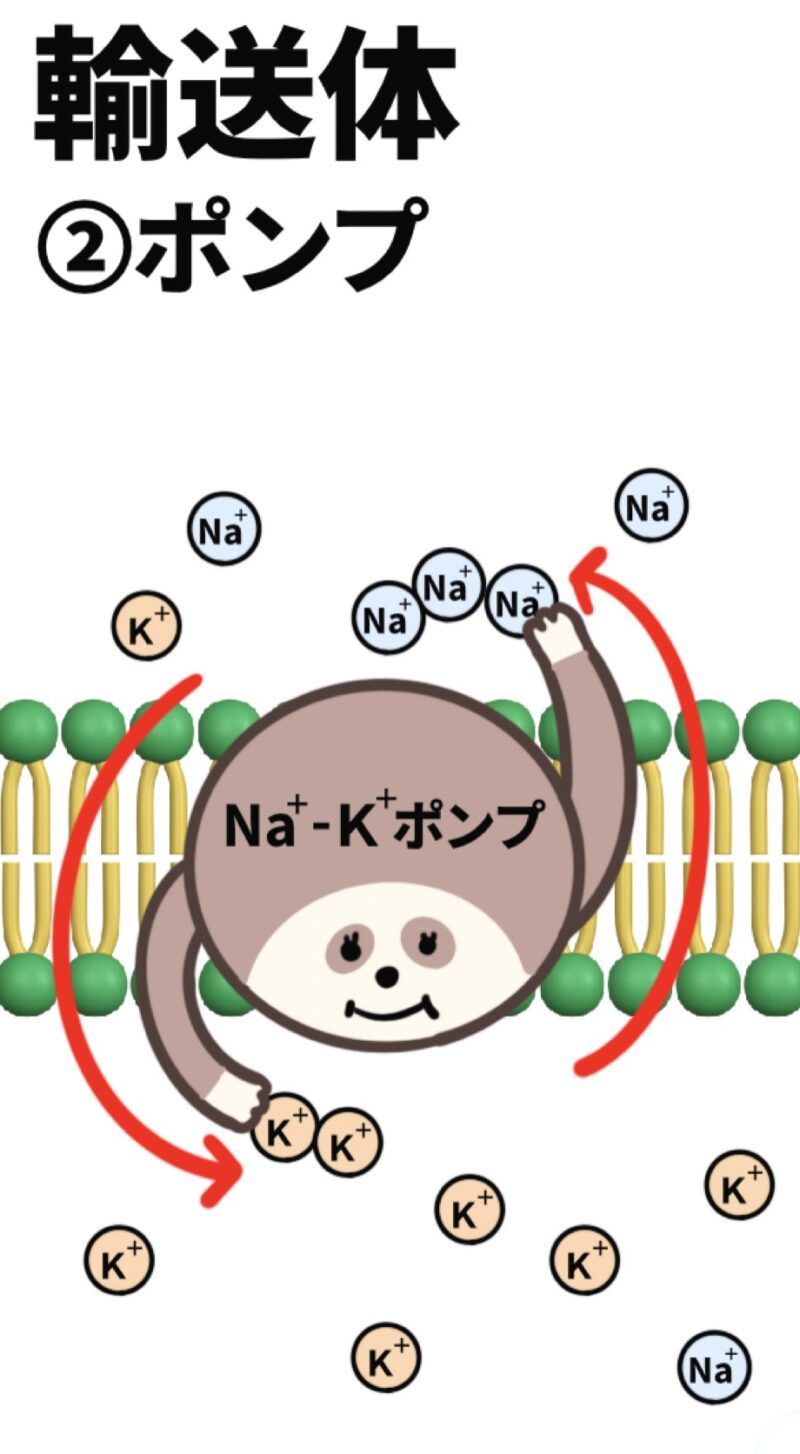

ポンプ

ポンプは、ATP(アデノシン三リン酸)という体内のエネルギー通貨を消費して、物質を濃度が低い方から高い方へと、濃度勾配に逆らって能動的に輸送します。この働きを能動輸送と呼びます。

代表例であるナトリウム-カリウムポンプは、ATPを1つ消費するごとに、細胞内からナトリウムイオン(Na⁺)を3つ放出し、細胞外からカリウムイオン(K⁺)を2つ取り込みます。この働きは、細胞の活動を正常に保つために非常に重要です。

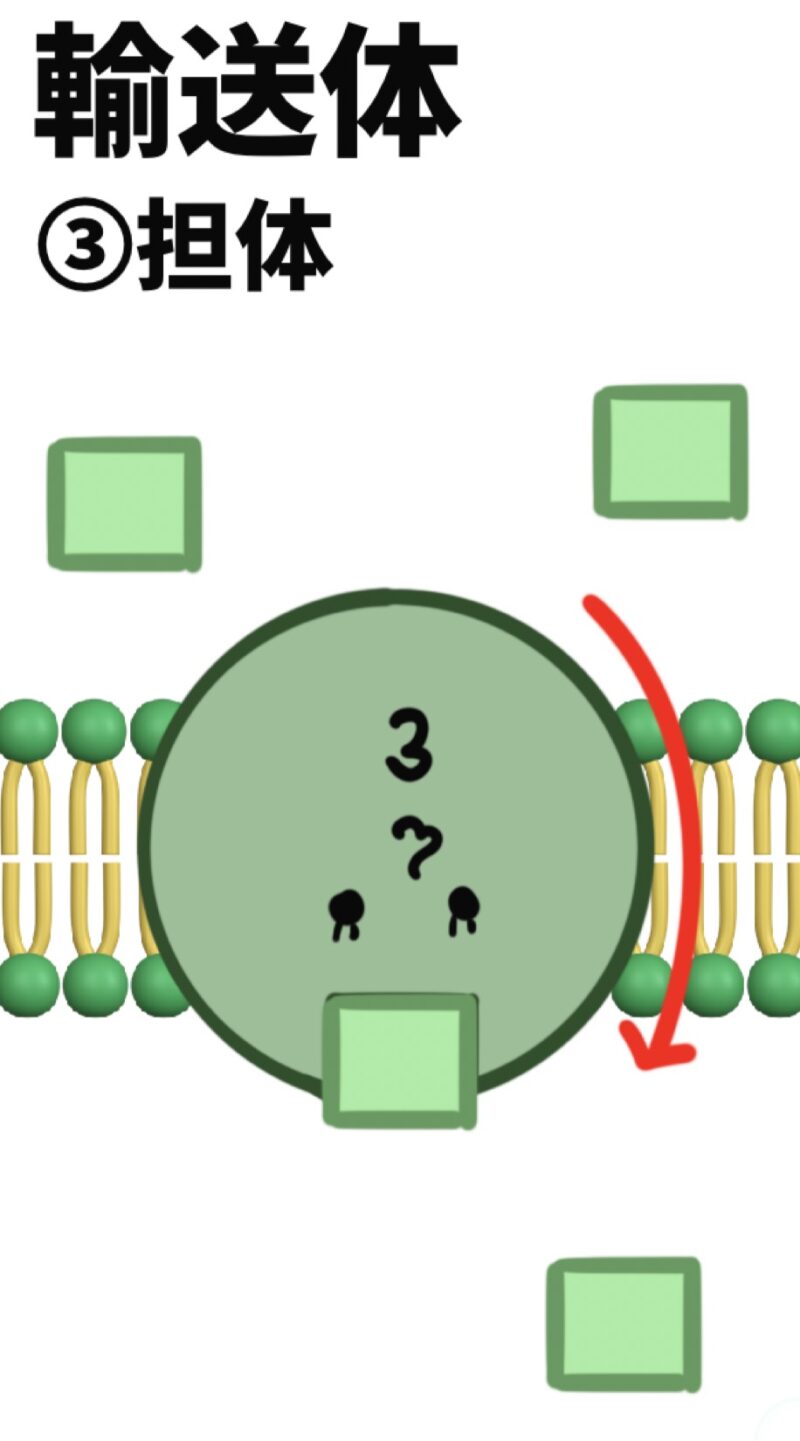

担体(トランスポーター)

担体は、輸送したい物質と一度がっちり結合し、自身の形を変化させることで、物質を膜の反対側へ運ぶ輸送体です。

主にグルコース(ブドウ糖)のような栄養素を細胞内に取り込む際に利用されます。この方法は、濃度勾配に従って輸送するためATPを消費しません。このような輸送形式を促進拡散と言います。

機能2:情報を受け取るアンテナ「受容体」

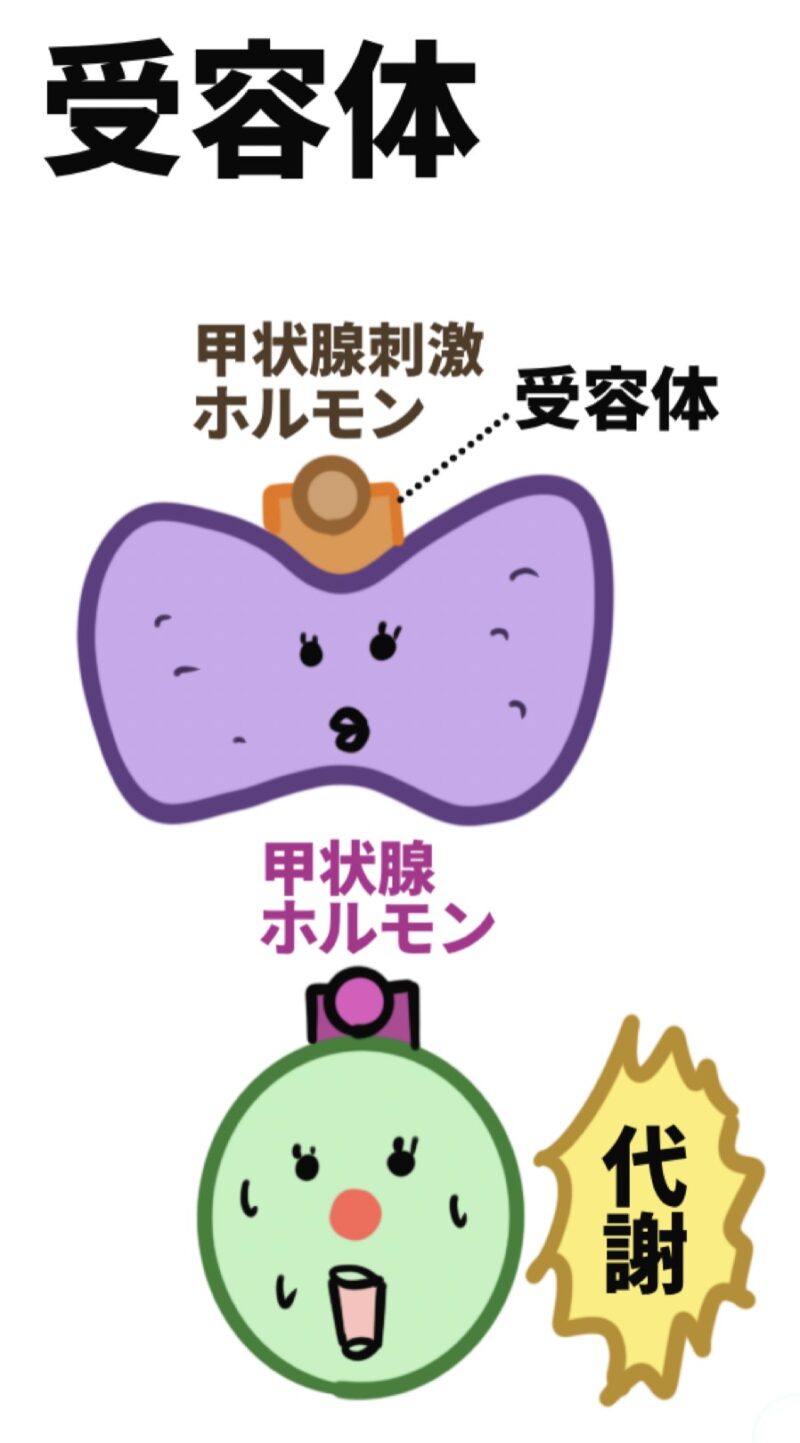

受容体は、ホルモンや神経伝達物質といった特定の化学物質(情報伝達物質)と、まるで鍵と鍵穴のように特異的に結合するタンパク質です。これにより、細胞へ特定の指令が伝わります。

例えば、脳下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモン(TSH)は、血流に乗って甲状腺の細胞にたどり着きます。そして、甲状腺細胞の膜上にあるTSH受容体に結合することで、「甲状腺ホルモンを作って分泌せよ」という指令を伝えます。

この指令を受け取った甲状腺は、甲状腺ホルモンを合成・分泌し、それが全身の細胞の代謝を活性化させるのです。

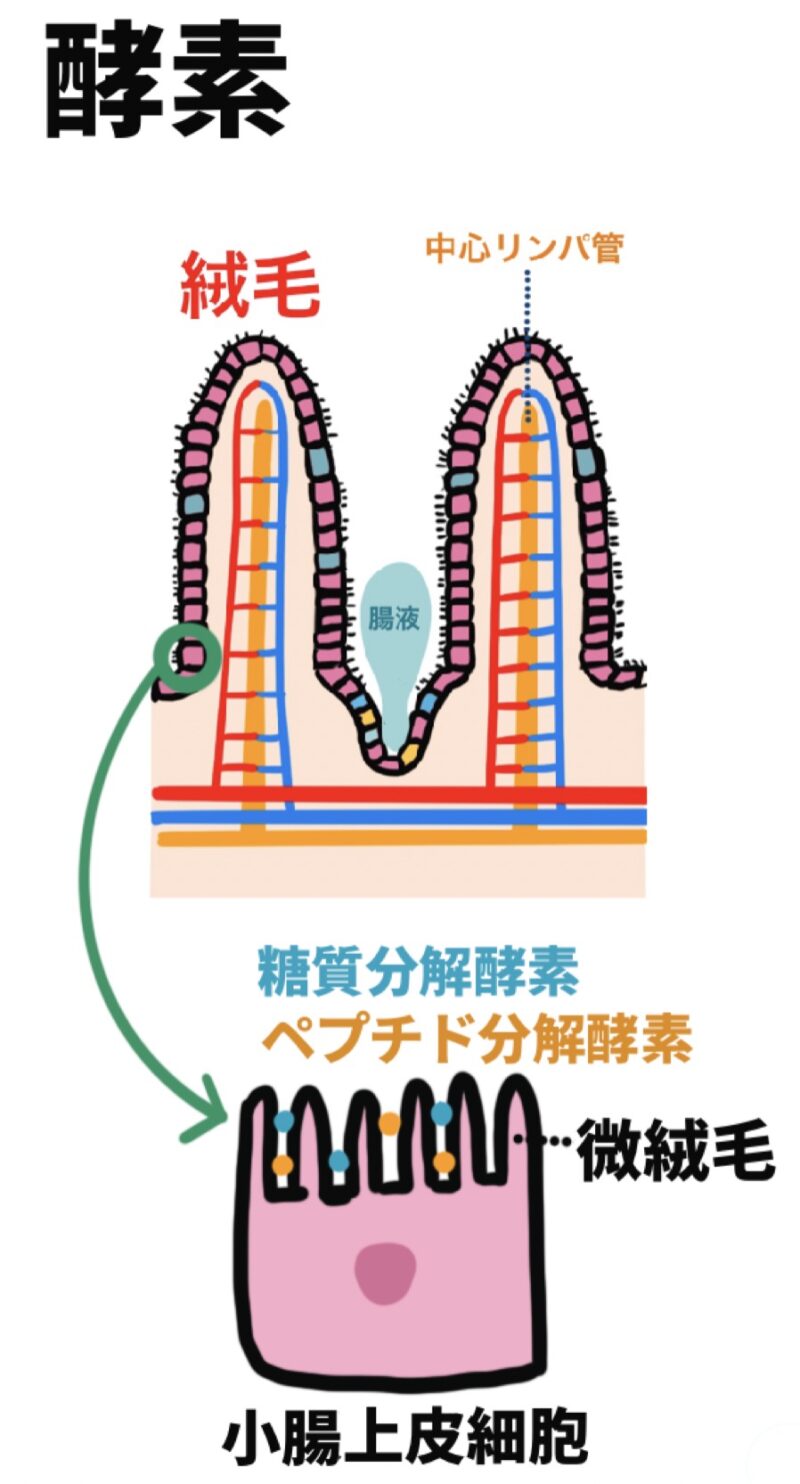

機能3:化学反応を進める「酵素」

膜タンパク質の中には、特定の化学反応を促進する酵素として機能するものもあります。

例えば、小腸の上皮細胞の膜表面には、さまざまな消化酵素が存在します。これらの酵素は、食事から摂取した糖質やタンパク質を、体内に吸収できる最小単位(単糖やアミノ酸)まで最終的に分解する重要な働きを担っています。

まとめ

今回は、細胞の境界線である細胞膜の構造と、そこで働く重要な膜タンパク質(輸送体、受容体、酵素)の機能について解説しました。

- 細胞膜の基本骨格:リン脂質二重層

- 物質輸送:チャネル、ポンプ、担体

- 情報受容:受容体

- 化学反応:酵素

これらの働きは、生命活動の基本であり、国家試験でも頻出の重要ポイントです。一つ一つの役割をしっかり整理して覚えていきましょう。

ゴローのセミナー講座

解剖生理メルマガ