こんにちは。ゴローです。

今回は、国家試験でも頻出の「細胞小器官の働き」について、社会のシステムに例えながら分かりやすく解説していきます。複雑な名前と働きを、イメージで関連付けて覚えていきましょう。

目次

はじめに:細胞という小さな社会

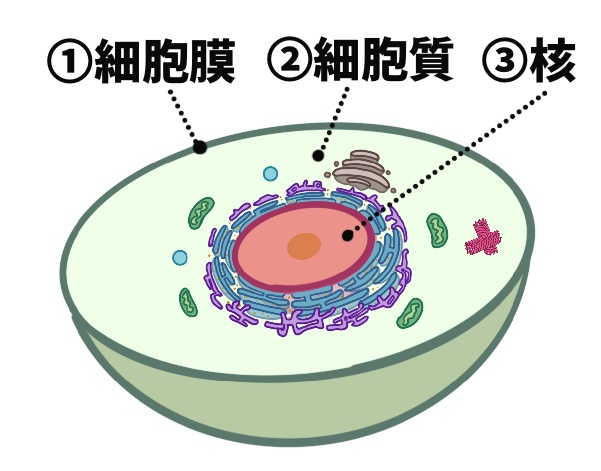

私たちの体は、数十兆個もの細胞が集まってできています。その一つ一つの細胞は、ただの箱ではありません。細胞の中には「細胞質」という液体があり、その中には細胞小器官と呼ばれる、様々な役割を持つ構造物が浮かんでいます。

これらの細胞小器官は、まるで一つの社会や会社のように、それぞれが専門的な役割を分担し、連携し合うことで細胞全体の生命活動を支えています。それでは、具体的にどのような働きをしているのか、見ていきましょう。

ミトコンドリア:エネルギーを生み出す「発電所」

ミトコンドリアは、細胞が活動するためのエネルギーを作り出す、まさに「発電所」です。

食事から得た栄養素と、呼吸で取り込んだ酸素を使って、ATP(アデノシン三リン酸)というエネルギー源を大量に作り出します。この酸素を使ったエネルギー産生の仕組みを「好気呼吸」と呼びます。

ATPは「エネルギーの通貨」とも呼ばれ、細胞のあらゆる活動に使われます。そのため、心臓を動かす心筋や、体を動かす骨格筋など、特に多くのエネルギーを必要とする細胞にミトコンドリアは数多く存在します。

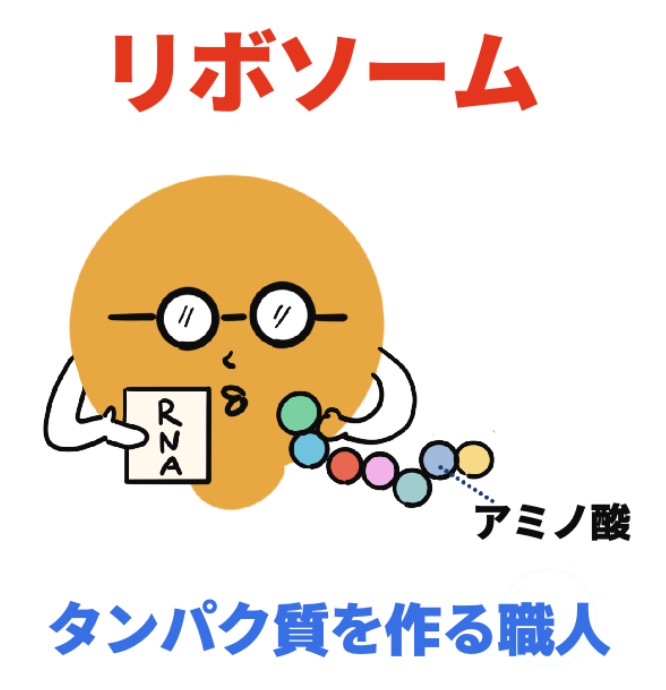

リボソーム:タンパク質を作る「職人」

リボソームは、遺伝情報に基づいてタンパク質を合成する「職人」です。

核から送られてきたmRNA(メッセンジャーRNA)の設計図を読み取り(翻訳)、その情報通りにアミノ酸を一つ一つ繋ぎ合わせて、タンパク質を組み立てます。

この過程を「タンパク質合成」と言います。

リボソームには、細胞質に単独で浮かんでいる「遊離リボソーム」と、次に紹介する小胞体に付着している「付着リボソーム」の2種類があります。

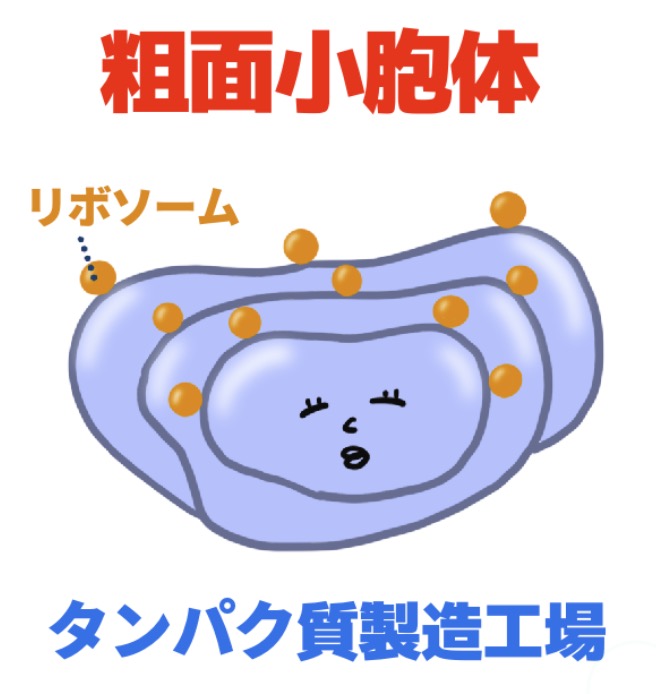

粗面小胞体:タンパク質の製造・輸出工場

粗面小胞体は、その名の通り、表面に多数のリボソームが付着してザラザラ(粗面)に見える細胞小器官です。リボソームという職人が集まっているので、「タンパク質製造工場」に例えられます。

ここで作られるタンパク質は、主に以下の2種類です。

- 細胞の外に分泌されるタンパク質(例:ホルモン、消化酵素)

- 細胞膜などに埋め込まれるタンパク質(例:イオンチャネル、受容体)

ちなみに、アクチンやチューブリンなど、細胞の中で使われるタンパク質は、主に前述の遊離リボソームによって作られます。作るタンパク質の種類によって、職人の働く場所が違うと覚えておきましょう。

滑面小胞体:多機能な「化学工場」

滑面小胞体は、リボソームが付着しておらず、表面がツルツル(滑面)に見える小胞体です。こちらはタンパク質合成ではなく、様々な化学反応を行う「化学工場」のような役割を担っています。

主な働きは以下の3つです。

- 脂質やステロイドホルモンの合成:この働きのため、ステロイドホルモンを分泌する副腎皮質の細胞に多く存在します。

- 薬物や有害物質の解毒:アルコールなどの有害物質を分解するため、解毒の中心的役割を担う肝臓の細胞に豊富です。

- カルシウムイオンの貯蔵と放出:筋収縮に必須のカルシウムイオンをコントロールするため、骨格筋の細胞にも多く存在し、この場合は特に「筋小胞体」と呼ばれます。

このように機能が多岐にわたるため、どの細胞に多いのかをセットで覚えることが国家試験対策のポイントです。

ゴルジ装置:タンパク質の加工・物流センター

ゴルジ装置は、粗面小胞体で作られたタンパク質を受け取り、最終的な仕上げと配送準備を行う「物流センター」です。

主な働きは以下の通りです。

- 修飾・加工:タンパク質に糖鎖を付けるなど、正しく機能するように最終的な仕上げ(修飾)を行います。

- 選別・仕分け:完成したタンパク質を、それぞれの目的地(細胞外、細胞膜、リソソームなど)に応じて仕分けします。

- 梱包・発送:仕分けたタンパク質を「ゴルジ小胞」という袋に詰め込み、目的地へと発送します。

粗面小胞体(工場)→ゴルジ装置(物流センター)という一連の流れを理解しておきましょう。

リソソーム:細胞内の「ゴミ処理・リサイクル工場」

リソソーム(ライソゾームとも呼ばれます)は、細胞内の不要物を分解する「ゴミ処理場」です。

内部には加水分解酵素という強力な分解酵素を多数含んでおり、古くなった細胞小器官や、外部から取り込んだ異物などを分解・消化します。

さらに、分解して生じたアミノ酸などを再利用する働きも持つため、「リサイクル工場」としての一面も持っています。

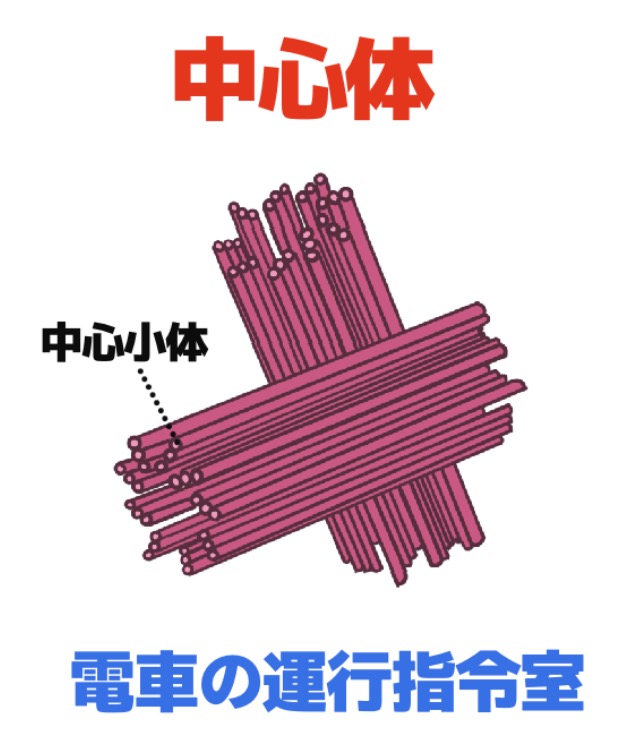

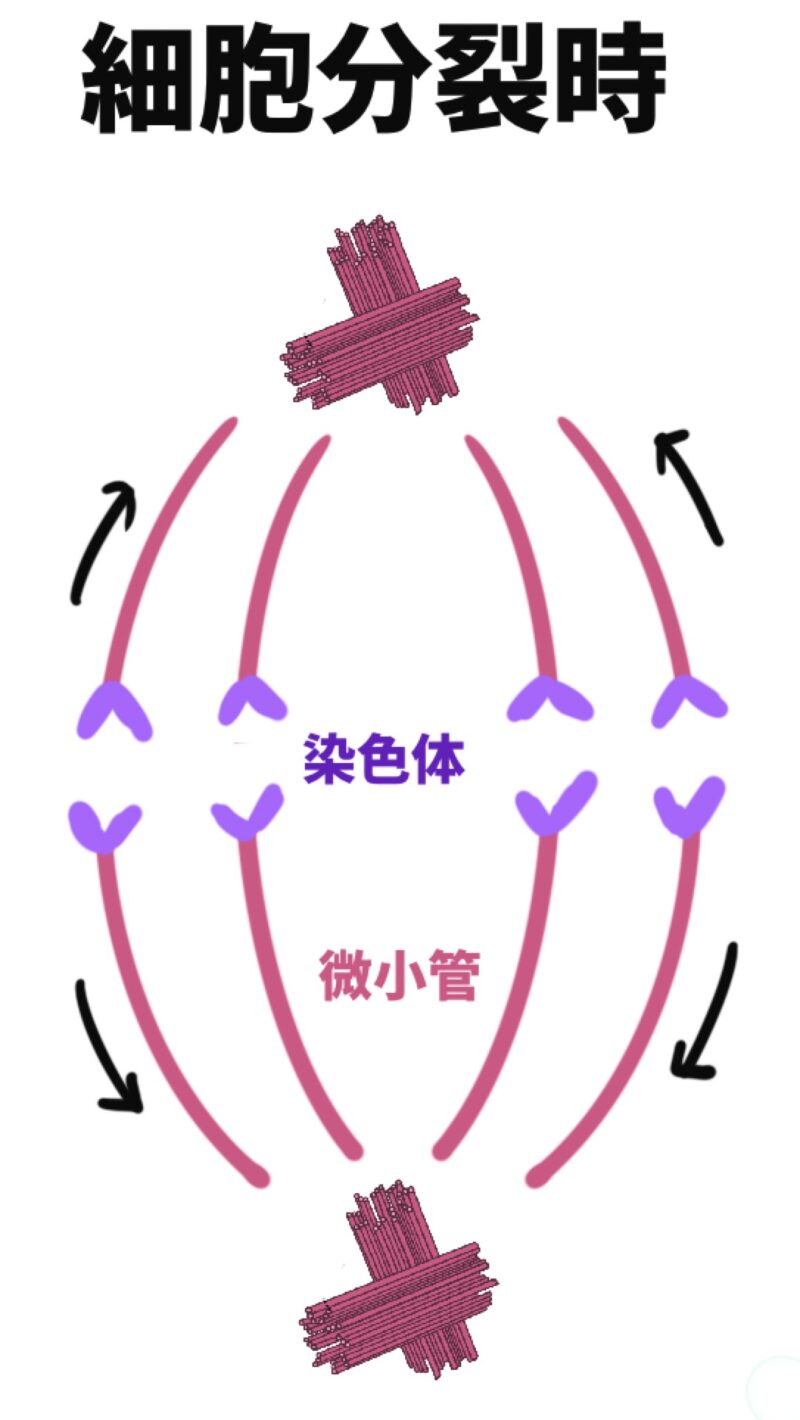

中心体:細胞分裂の「司令塔」

中心体は、細胞分裂の際に重要な役割を担う「司令塔」です。

普段は1対の中心小体から構成されていますが、細胞が分裂する際にはそれぞれが複製され、細胞の両極へと移動します。そして、そこを起点として「紡錘体(ぼうすいたい)」という、染色体を引っ張るための糸を形成します。

細胞分裂の際、複製された染色体という乗り物が、微小管という線路の上を正確に移動できるように、紡錘体の形成を指令・管理する重要な役目を持っています。

まとめ

今回は、細胞小器官の働きを社会のシステムに例えて解説しました。

- ミトコンドリア:発電所

- リボソーム:職人

- 粗面小胞体:製造・輸出工場

- 滑面小胞体:化学工場

- ゴルジ装置:物流センター

- リソソーム:ゴミ処理・リサイクル工場

- 中心体:細胞分裂の司令塔

それぞれのイメージを掴むことで、複雑な機能も整理しやすくなります。まずはこのイメージをしっかり頭に入れて、細かい知識を肉付けしていきましょう。

ゴローのセミナー講座

解剖生理メルマガ

いつも、楽しく、わかりやすい動画をありがとうございます。

いつも見てくれてありがとうございます!