こんにちは。ゴローです。

ヒトの体を動かし、生命活動を支えている「筋肉」。

この筋肉は、その構造と働きから大きく3つに分類されます。それが骨格筋、心筋、そして平滑筋です。

国家試験でも頻出のこのテーマ、それぞれの特徴をしっかり理解して、確実に得点源にしていきましょう。

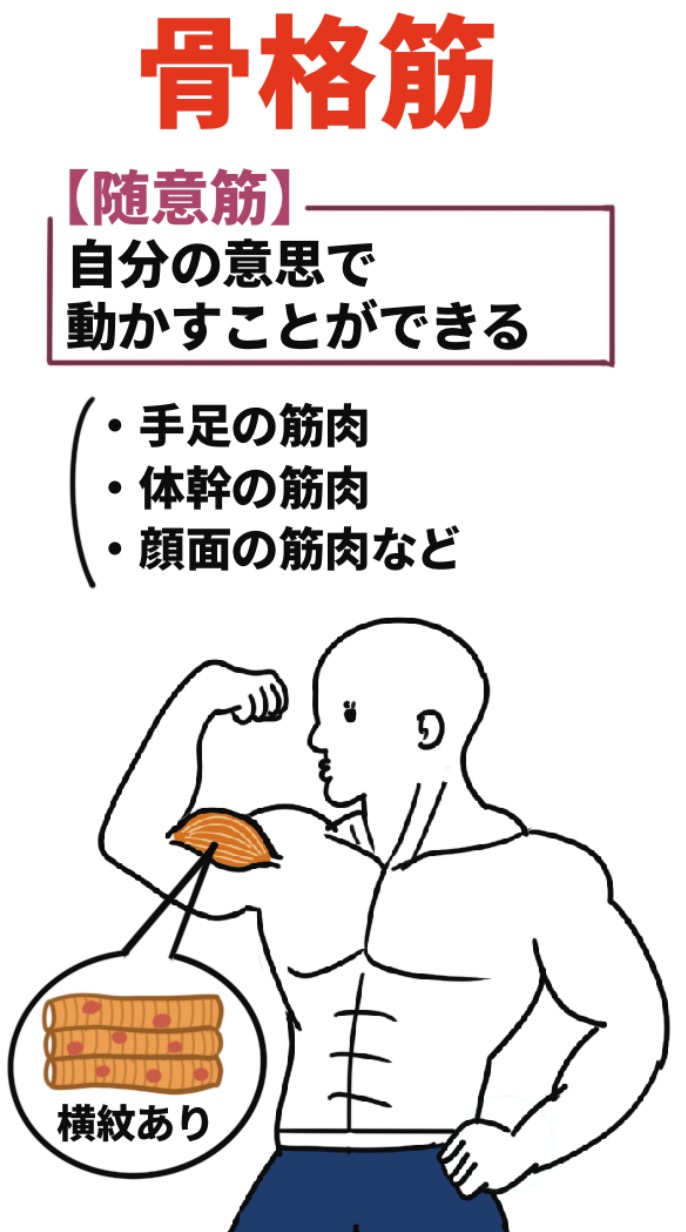

骨格筋 – 自分の意思で動かせる筋肉

骨格筋は、自分の意思で動かすことができる随意筋です。

主な場所

- 手足の筋肉

- 体幹の筋肉(腹筋や背筋など)

- 顔面の筋肉(表情筋)

- 呼吸に関わる横隔膜や肋間筋

私たちが「筋トレ」と聞いてイメージするのは、この骨格筋ですね。

また、呼吸をするときに使う横隔膜も骨格筋であることは、試験でよく問われるポイントなので覚えておきましょう。

構造的な特徴

骨格筋を顕微鏡で見ると、しましま模様の横紋が見えます。そのため、骨格筋は横紋筋に分類されます。この横紋は、アクチンとミオシンという2つの筋フィラメントが規則正しく並んでいることで生まれる明暗の模様です。この構造により、素早く力強い収縮が可能になります。

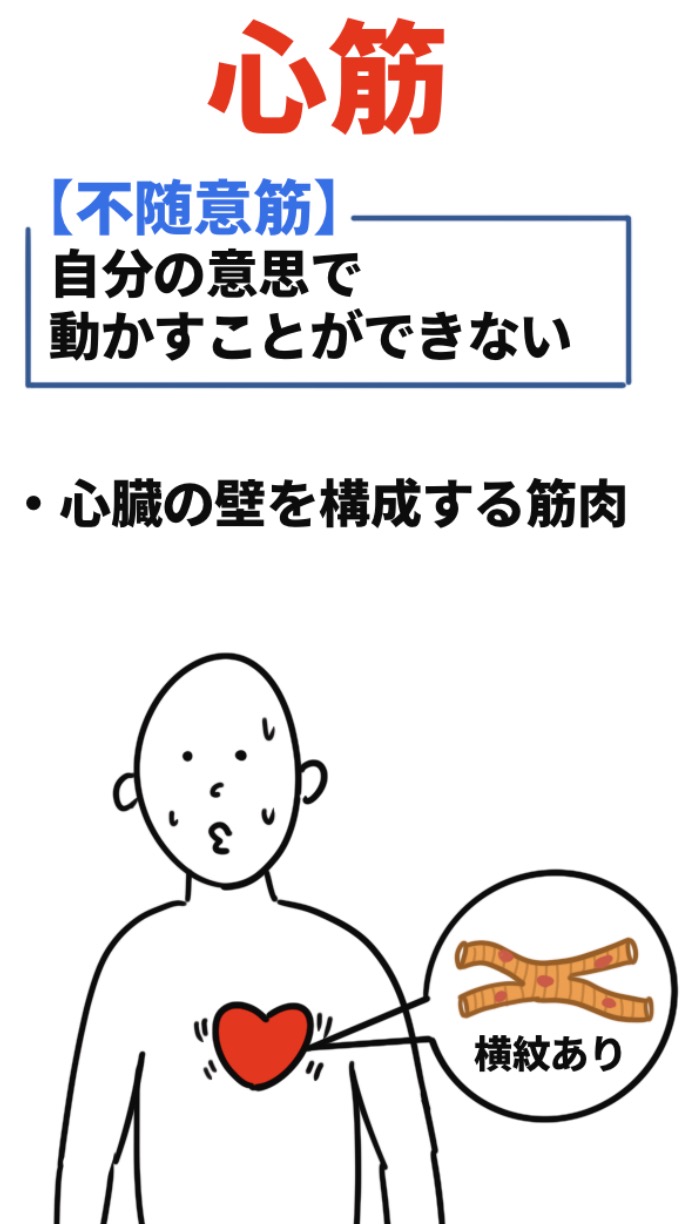

心筋 – 休むことなく働き続ける心臓の筋肉

心筋は、心臓の壁を構成する特殊な筋肉で、自分の意思では動かすことができない不随意筋です。

主な場所

- 心臓の壁(心室や心房)

心筋は、私たちが生きている限り、休むことなく拍動を続け、全身に血液を送り出すという重要な役割を担っています。

構造的な特徴

心筋も骨格筋と同じように、しましま模様の横紋があるため横紋筋に分類されます。しかし、骨格筋とは異なり、細胞同士が介在板(ギャップ結合)という構造で強固に連結しています。これにより、心臓全体が電気的に同期し、一つのユニットとして効率よく収縮することができます。

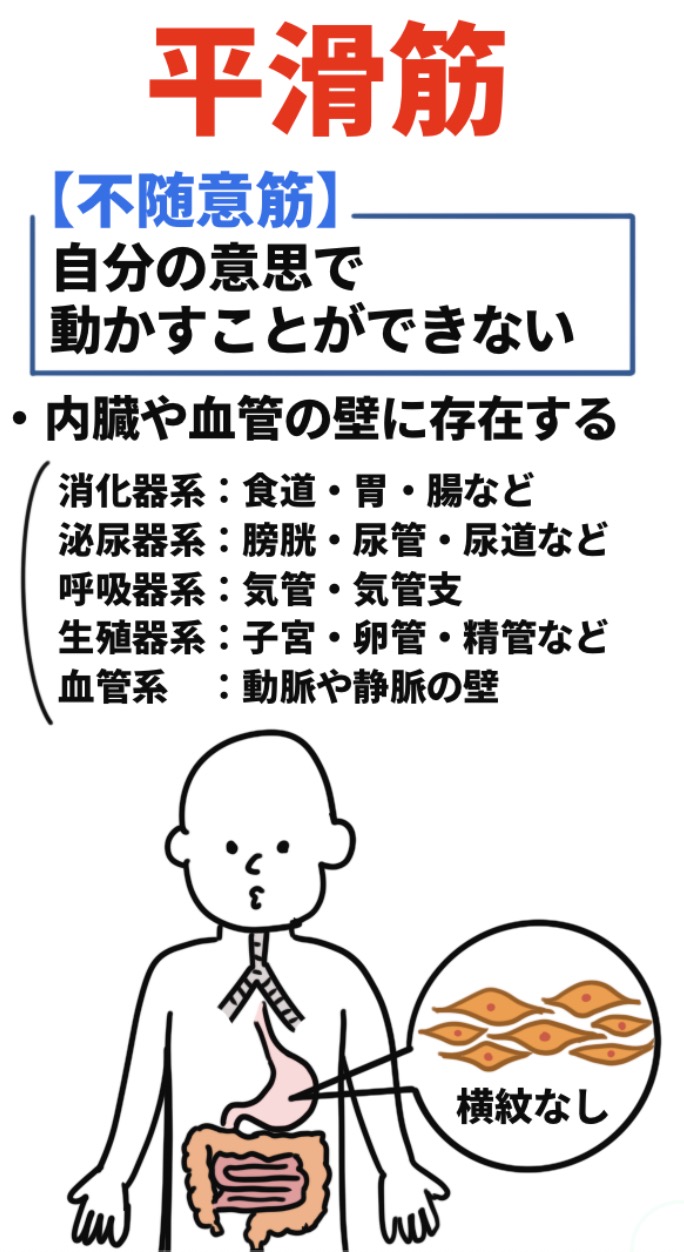

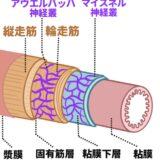

平滑筋 – 内臓や血管にある筋肉

平滑筋も、心筋と同様に自分の意思では動かすことができない不随意筋です。

主な場所

- 消化管系(食道・胃・腸など)

- 泌尿器系(膀胱・尿管・尿道など)

- 呼吸器系(気管・気管支など)

- 生殖器系(子宮・卵管・精管など)

- 血管系(動脈や静脈の壁)

このように、主に内臓や血管の壁に存在するため、内臓筋とも呼ばれます。消化管の蠕動運動や、血管の収縮・拡張による血圧の調節など、生命維持に欠かせない機能を担っています。

構造的な特徴

平滑筋を顕微鏡で見ても、骨格筋や心筋のような横紋(しま模様)は見られません。アクチンとミオシン自体は存在しますが、その並び方が不規則なためです。この構造により、ゆっくりと持続的に収縮するという特徴を持っています。

まとめ:3つの筋肉の分類と特徴

最後に、これら3つの筋肉の違いを整理しましょう。

筋肉はまず、横紋の有無によって横紋筋と平滑筋に分けられます。

- 横紋筋:素早く、力強い収縮が特徴。(骨格筋、心筋)

- 平滑筋:ゆっくり、持続的な収縮が特徴。

そして、横紋筋はさらに、自分の意思で動かせるかどうかで骨格筋と心筋に分けられます。

- 随意筋(自分の意思で動かせる):骨格筋のみ。体性神経に支配されます。

- 不随意筋(自分の意思で動かせない):心筋と平滑筋。これらは自律神経(交感神経・副交感神経)によって支配されています。

この表を頭に入れておくと、知識が整理しやすくなります。

それぞれの筋肉の役割と構造、支配神経の違いをしっかり区別して覚えておきましょう。

ゴローのセミナー講座

解剖生理メルマガ