こんにちは。ゴローです。

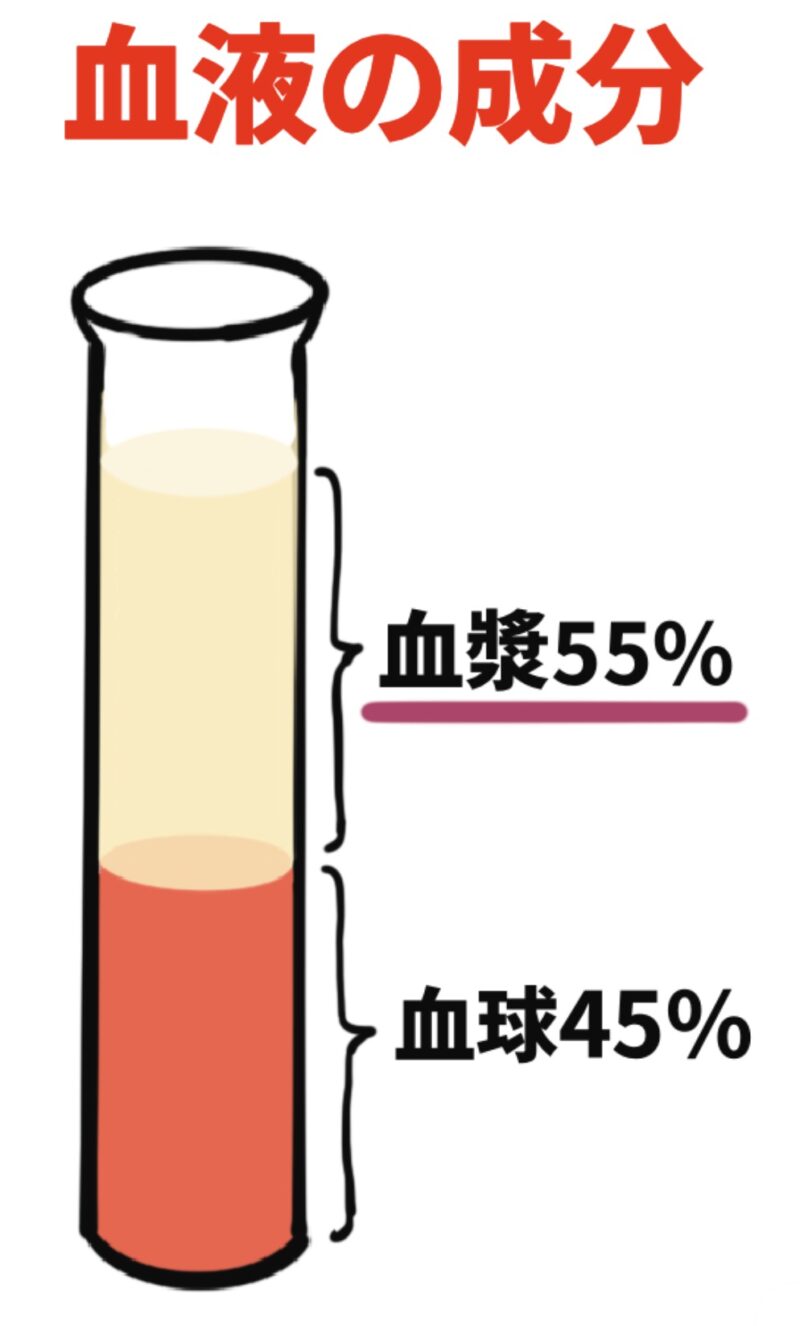

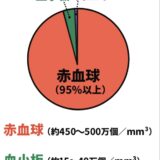

人の体を絶えず巡っている血液。今回はその血液の約55%を占める液体成分、血漿について詳しく見ていきましょう。

血漿は、ただの液体ではありません。生命維持に欠かせない様々な物質を運び、体内の環境を一定に保つ「体の運び屋」として、非常に重要な役割を担っています。

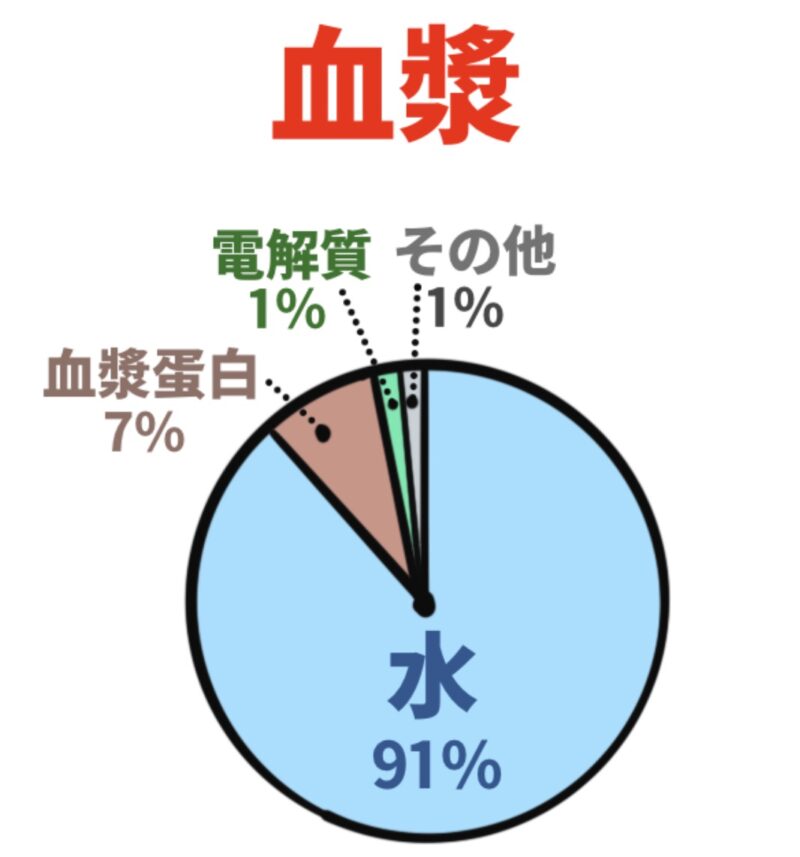

血漿の成分の内訳

血漿はそのほとんどが水分で構成されていますが、その他にも生命活動に不可欠な成分が溶け込んでいます。

- 水分(約90%)

- 血漿タンパク質(約7%)

- 電解質(約1%)

- その他(糖質、脂質、老廃物、ホルモンなど)

それでは、それぞれの成分の働きを詳しく見ていきましょう。

血漿タンパク質(約7%)の重要な働き

水分に次いで多く含まれるのが血漿タンパク質です。主に肝臓で合成され、それぞれが専門的な役割を持っています。

- アルブミン 血液の膠質浸透圧を維持する主役です。血管内に水分を保持する働きがあり、アルブミンが減少すると、血管から水分が漏れ出して「むくみ(浮腫)」の原因となります。また、様々な物質と結合して運搬する役割も担います。

- グロブリン 抗体である免疫グロブリン(γ-グロブリン)として、体内に侵入した細菌やウイルスなどから体を守る免疫機能の中心的な役割を果たします。

- フィブリノゲン 出血した際に、酵素の働きで「フィブリン」という線維状の物質に変化し、血球と絡み合って血栓(けっせん)を作ります。これにより傷口を塞ぎ、出血を止める血液凝固に不可欠な成分です。

体の調子を整える電解質(約1%)

血漿には、水に溶けてイオンになる電解質も含まれており、体の様々な機能を微調整しています。

- ナトリウムイオン(Na+)、塩化物イオン(Cl-) 体液の浸透圧や水分バランスの調節に中心的な役割を果たします。

- 重炭酸イオン(HCO3-) 血液のpHを弱アルカリ性(pH 7.35~7.45)に保つための緩衝作用を担っています。

- カリウムイオン(K+) 神経の興奮伝達や心筋の収縮に不可欠なイオンです。血中濃度が厳密に管理されており、増減すると不整脈などの原因になります。

- カルシウムイオン(Ca2+) 骨や歯の主要な構成成分であるほか、筋収縮、神経の興奮、血液凝固にも関わる重要なミネラルです。

- リン酸イオン(PO4³⁻) カルシウムと共に骨や歯を形成します。また、細胞のエネルギー通貨であるATP(アデノシン三リン酸)の構成成分として、エネルギー代謝に不可欠です。

- マグネシウムイオン(Mg2+) 多くの酵素の働きを助ける補因子として機能します。

全身に届けられるその他の成分

ごく微量ですが、血漿には生命活動を支える以下の物質も含まれています。

- 糖質(グルコース) 全身の細胞が活動するための主要なエネルギー源です。

- 脂質 エネルギーの貯蔵、細胞膜の構成成分、ホルモンの材料など、多様な役割を持ちます。

- 老廃物 細胞の活動によって生じた不要な物質(尿素、クレアチニン、尿酸、ビリルビンなど)を、腎臓や肝臓などの排泄器官まで運びます。尿素窒素(BUN)やクレアチニンは、腎機能の重要な指標となります。

- ホルモン 内分泌器官で作られた、体の機能を調節する化学的な伝達物質です。

- ビタミン 体の機能を正常に保つために必要な微量栄養素です。その多くは、代謝を助ける補酵素として働きます。

まとめ

今回は、血液の液体成分である血漿について解説しました。

血漿は、単なる水分ではなく、タンパク質、電解質、栄養素、老廃物など、生命維持に必要な多種多様な物質を溶かし込み、全身に届ける「体の運び屋」です。特に、浸透圧の維持(アルブミン)、免疫(グロブリン)、血液凝固(フィブリノゲン)といった血漿タンパク質の働きは、国家試験でも頻出の重要ポイントです。

次回は、血液のもう一つの構成要素である「血球(赤血球、白血球、血小板)」について詳しく見ていきましょう。

ゴローのセミナー講座

解剖生理メルマガ