こんにちは。ゴローです。

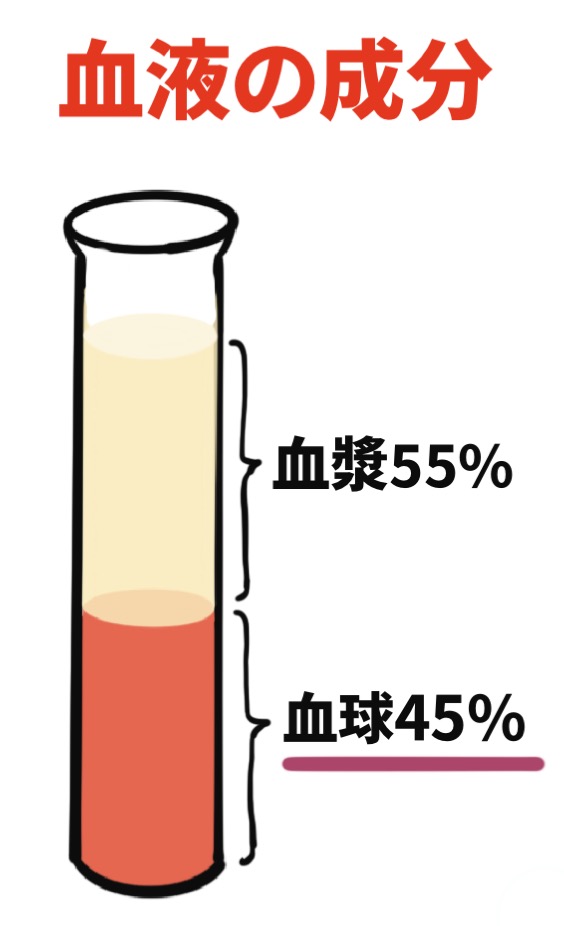

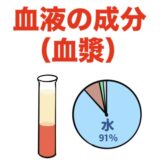

ヒトの体を流れている血液は、液体成分の血漿と、固体成分の血球に大きく分けられます。 今回は、固体成分である血球について詳しく解説します。

目次

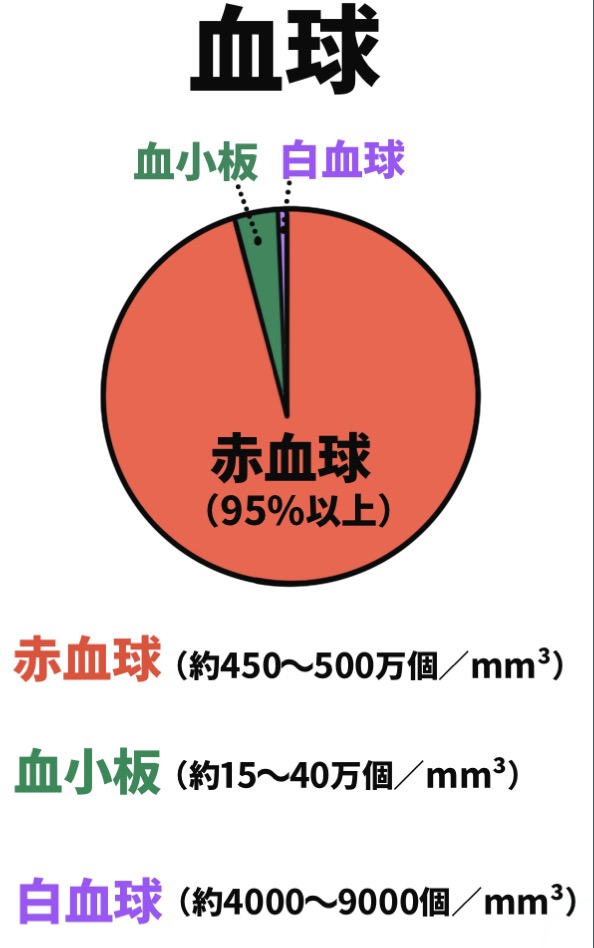

血球の成分とその割合

血球は、主に3種類の細胞で構成されています。 その割合を見てみると、数の上では赤血球が圧倒的に多く、血球全体の95%以上を占めています。血液が赤く見えるのは、この赤血球の色が理由です。 次に多いのが血小板で、最も少ないのが白血球となります。

順番にそれぞれの働きを見ていきましょう。

赤血球の働き – 酸素を運ぶスペシャリスト

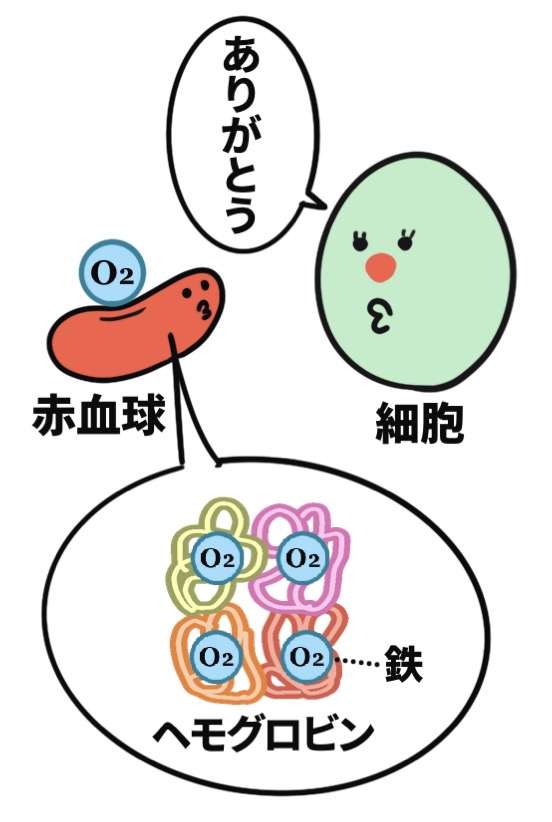

赤血球の最も重要な役割は、酸素を全身の細胞に届けることです。

赤血球の内部にはヘモグロビンという赤い色素タンパク質が大量に含まれており、このヘモグロビンに含まれる鉄に酸素が結合して、肺から全身の組織へと運ばれます。

ちなみに、成熟した赤血球には核がありません。これにより、細胞の内部スペースを最大限に活用してヘモグロビンを詰め込むことができ、効率よく酸素を運搬できる構造になっています。

血小板の働き – 出血を止める最初の守り

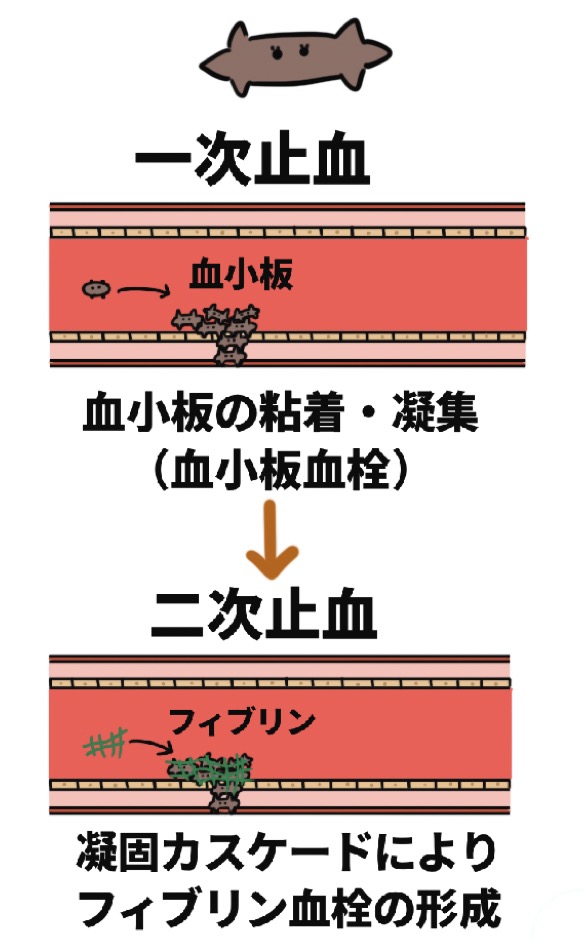

次に数の多い血小板は、出血を止める(止血)際に重要な役割を果たします。

血管が損傷して出血が起こると、まず血小板が傷口に集まって互いにくっつき、塊(血小板血栓)を形成して傷口を塞ぎます。この働きを一次止血と呼び、血小板はその主役となります。

さらに、その後フィブリンというタンパク質が網のように絡みついて血栓を強力に補強します(二次止血)。

白血球の働き – 体を守る免疫のエキスパート

白血球は、細菌やウイルスなどの異物から体を守る免疫システムの中心的な役割を担っています。 白血球は、その性質や働きによって大きく「顆粒球」「リンパ球」「単球」の3種類に分類されます。

顆粒球 – 細菌などと戦う最前線部隊

細胞の中に殺菌作用などを持つ「顆粒」を含んでいるのが特徴です。主に3種類に分けられます。

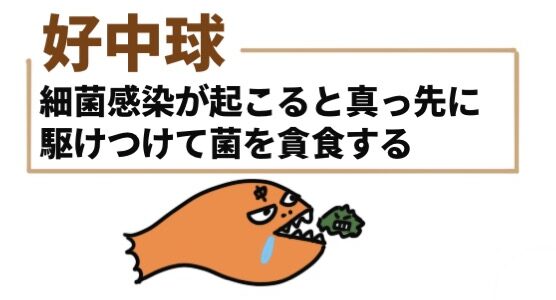

- 好中球 白血球の中で最も数が多く(約60%)、細菌感染などが起こると真っ先に現場へ駆けつけ、細菌を食べて処理(貪食作用)します。急性炎症の主役となる細胞です。

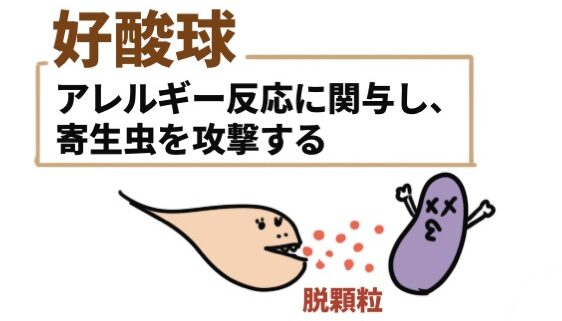

- 好酸球 アレルギー反応に関与するほか、特に寄生虫を攻撃する際に重要な働きをします。顆粒を細胞の外へ放出して敵を攻撃します。

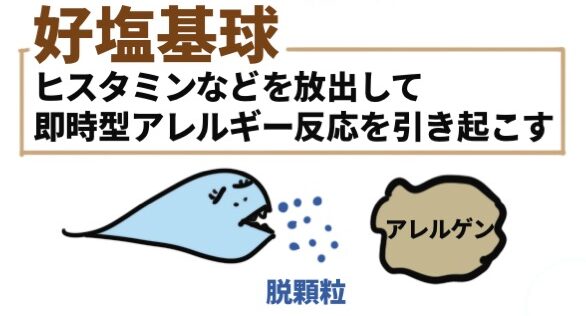

- 好塩基球 数は非常に少ないですが、ヒスタミンなどの化学物質を放出して、蕁麻疹(じんましん)などの即時型アレルギー反応(Ⅰ型アレルギー)を引き起こす原因となります。

リンパ球 – 高度な免疫システムを担う司令部

一度侵入した異物(抗原)を記憶し、それに対して特異的に反応する獲得免疫の中心的な役割を担います。

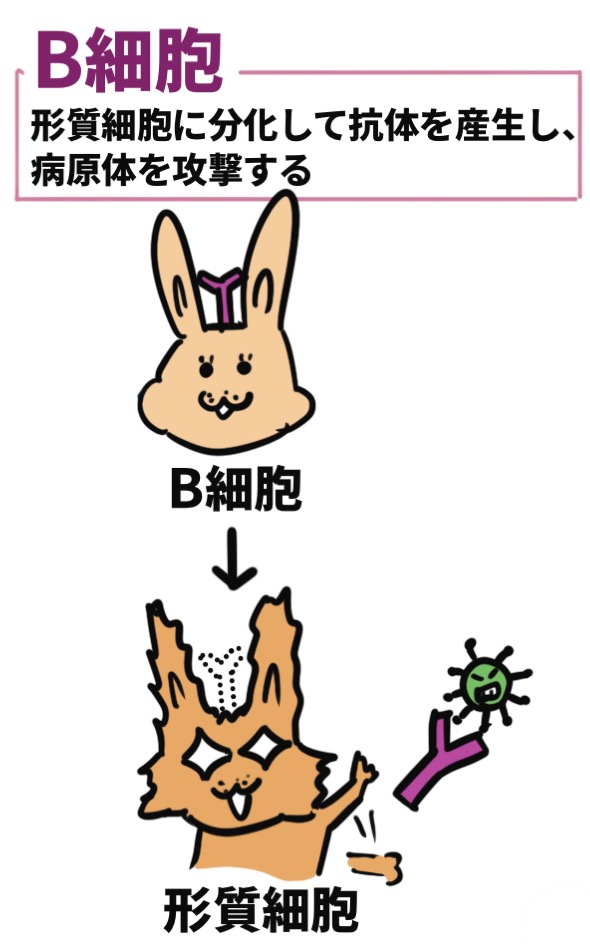

- B細胞(Bリンパ球) 異物を認識すると形質細胞に分化し、抗体と呼ばれる武器を産生して病原体を攻撃します。

- T細胞(Tリンパ球) いくつかの種類があり、それぞれ重要な役割を持っています。

- ナチュラルキラー(NK)細胞 生まれつき備わっている自然免疫を担当するリンパ球です。常に体内をパトロールし、ウイルス感染細胞や腫瘍細胞を見つけ次第、指令を待たずに直接破壊します。

単球 – 頼れるお掃除役と情報伝達役

単球は血液中にいる間は単球として存在しますが、組織内に移動すると特定の細胞に変化(分化)する能力を持っています。

- マクロファージ 単球が組織に移動して分化したものです。「大きな食いしん坊」という名前の通り、体内に侵入した異物や、役目を終えた古い細胞などを片っ端から食べる(貪食する)お掃除役です。

- 樹状細胞 こちらも単球から分化します。マクロファージのように異物を捕食した後、その異物の情報をリンパ球のT細胞に伝える「抗原提示」という非常に重要な役割を担います。これにより、本格的な獲得免疫が始動します。

まとめ

以上のように、血液の中の「血球」と一言でいっても、これだけ多くの種類の細胞が含まれ、それぞれが専門的な役割分担をしながら私たちの体を守り、維持してくれています。 このように考えると、血液に対する見方が少し変わりますよね。一つひとつの細胞の働きを理解することが、解剖生理学や病態把握の第一歩になります。

ゴローのセミナー講座

解剖生理メルマガ